Archéologie de l'architecture, de l'enfance, de l'histoire, du corps, des temps

1990

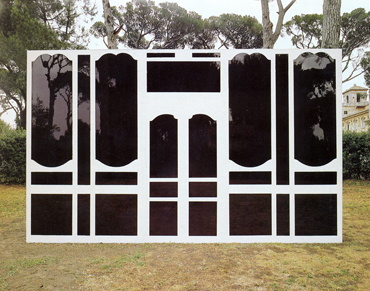

Appartement de l'artiste

Appartement de l'artiste, retournement

Appartement de l'artiste, vitrification

Appartement de l'artiste, deposition

Salon avec lambris par George Didi-Huberman

Ce travail, il a aussi mené Pascal Convert dans la longue durée d'une habitation du lieu, c'est-à-dire, proprement, d'une demeure. C'est, en effet, dans son propre appartement — mais que veut dire « propre » ? pas plus que les villas cet endroit ne lui appartenait, en sorte que la fiction, la « déposition », la disparition ou la ruine étaient par avance inscrites dans le travail entrepris — que Pascal Convert commença d'expérimenter quotidiennement, d'une expérience assez proustienne, les virtualités lumineuses d'un petit salon avec lambris. Il fallut pour cela vider, évider complètement la pièce de ses meubles ; en retrouver l'élémentaire puissance de chambre claire. Puis, choisir l'opération, qui fut de recouvrir chaque surface de boiserie avec une vitre de même forme, comme un calque posé. Et puis : regarder, étudier le rapport inventé du lieu à son revêtement tout à la fois partiel et diaphane, c'est-à-dire deux fois discret.

L'appartement devenait, selon les termes mêmes de Pascal Convert, « comme un site particulier d'étude dans lequel j'ai abordé les problèmes de la perception visuelle et d'abord celui de la lumière. Le contexte premier de cette pièce est la lumière de l'Atlantique, avec ses variations, sa transparence (1) ». C'était là comme une façon de déplacer, d'intérioriser et peut-être en un sens de maîtriser, en les rejouant autrement, toutes les expériences sensorielles, plastiques et sans doute fantasmatiques, éprouvées dans les villas du front de mer. Et peut-être aussi de déplacer encore ce dont les villas étaient elles-mêmes un déplacement, à savoir un univers océan d'enfance — dont nous ne saurons rien, parce que cette œuvre d'essence parfaitement autobiographique se refuse avec rigueur de raconter quoi que ce soit qui ressemblerait à une confidence ou à un récit de souvenirs familiaux.

Si l'œuvre « rejoue » quelque chose — quelque chose qui reste l'inaccessible par excellence, là réside, je le répète, la force même de cette œuvre —, ce n'est pas en tout cas par le biais d'une représentation entendue au sens courant du terme. Pour « rejouer », l'œuvre transforme, donc transfigure et défigure. Ici, elle déplace et reclôt dans son dispositif des virtualités visuelles qui viennent — aussi bien métaphoriquement que concrètement — d'ailleurs. Il lui suffit pour cela d'un passage de la lumière (deux fenêtres), de quatre murs peints en bleu-gris, et de la tonalité particulière du verre clair apposé sur les parois. Il est hautement significatif — esthétiquement, généalogiquement — que l'artiste ait d'abord éprouvé son propre travail comme une question posée à la picturalité même, la picturalité interrogée dans son histoire la plus ancienne, si ce n'est dans son origine, en tout cas dans sa fonction d'Ailleurs :

« Cela a eu pour effet de produire un phénomène simultané de transparences et de reflets, l'extérieur se reflétant sur les parois recouvertes de verre, lesquelles parois enregistraient les variations lumineuses tout en laissant voir la teinte gris bleuté des boiseries. Ce mélange de l'intérieur et de l'extérieur amenait une instabilité de la perception visuelle, liée aux changements constants de la lumière et des images reflétées, un nuage effaçant un fragment de ciel ou d'immeuble XVIIIe siècle situé en vis-à-vis. Ce dispositif est proprement une peinture d'après modèle. Comme si l'image peinte sur une toile pouvait varier en permanence, suivant en cela la variation du modèle puisque le modèle varie lui-même en fonction de la lumière. La présence des boiseries, hormis le fait que leur teinte gris bleuté bleuté semble repeindre le paysage extérieur, renforce cet effet de picturalité : chaque tableau est constitué de plusieurs cadres définis par des moulures qui créent autant d'images possibles. Les panneaux en verre qui les recouvrent semblent être là pour protéger une image disparue, une fresque invisible sur laquelle se superpose un reflet de lumière. Il n'y a alors pas autre chose à regarder que la lumière (2). »

Cette référence picturale nous donne donc à penser la paroi vitrée ou vitrifiée comme protégeant quelque fresque invisible qui serait à la fois dessous, c'est-à-dire déposée, ou ruinée, disparue, et dessus, c'est-à-dire esquissée et mouvante dans les faibles reflets monochromes des lambris : reflets gris et bleutés simplement ramenés à la couleur peinte dessous, sur le mur boisé lui-même. Comment ne pas penser là au bon sens vitruvien, qui voyait l'origine de toute peinture dans la peinture des murs imitant les murs eux-mêmes (3) ? Comment ne pas penser aux fresques usées et aux stucs pompéiens, que Pascal Convert s'est plu à longuement photographier ? Nous sommes ici au croisement même d'un fantasme d'origine et d'un fantasme de fin de la peinture. C'est-à-dire que nous sommes au lieu même d'une fresque impossible : une fresque aussi impensable qu'un chef-d'œuvre inconnu, où l'on pourrait voir l'épaisseur diaphane des images dans l'épaisseur sensible de la vitre claire ; une fresque où l'on verrait les images comme autant de déplacements, d'évanescences et de retours, jamais définitifs, toujours suspendus, à la fois mobiles (vivants) et disparaissants (morts).

Or, c'est bien la matière même, le verre, qui aura permis une telle rêverie picturale ou trans-picturale. Le verre, regardé comme pellicule ou tissu exhibant son épaisseur, et celant dans cette épaisseur tous les phénomènes colorés. Le verre, transparent, ramenant toute image à l'opacité gris bleuté du pan de mur réel. Il y aurait beaucoup à tirer, je pense, d'une analyse minutieuse des transformations dont Pascal Convert a investi, entre 1987 et 1990, ce grand objet-habitacle qu'est l'Appartement. C'est un système extrêmement rigoureux d'inversions réglées qui aura, peu à peu, réélaboré toutes les composantes de cette demeure — composantes architectoniques, phénoménologiques, matérielles, chromatiques, lumineuses, volumétriques, etc. —, sauf l'échelle, toujours identique, des reports et des découpes de la boiserie. L'appartement de départ (cavité intérieure, intime et habitable) sera devenu panorama, puis volume extérieur : « public », mais inhabitable. Les reliefs seront devenus dessins ou empreintes sablées. Les zones d'éclairement seront devenues des pans noirs de marmorite (4). Et, dans cette transformation formelle intégrale, une temporalité de l'objet se sera constituée, créant son propre passé, produisant son propre futur dans une volonté opiniâtre d'opacification, voire — comme je l'ai suggéré plus haut, et comme Pascal Convert le prévoit très exactement — de « déposition » finale. Une temporalité se sera donc construite pour se rendre capable de retourner le lieu en doigts de gant, et de retrouver par là les conditions ultimes de son inaccessibilité.

Mais pourquoi opacifier, pourquoi rendre inaccessible ? Pourquoi jouer sur des productions d'images toujours se fragilisant, toujours se raréfiant ? On notera que dans toute cette fascination lumineuse, Pascal Convert n'utilise jamais, comme on pourrait s'y attendre, le pouvoir iconique et la virtuosité des miroirs. Celui qu'imposait l'appartement lui-même fut assombri, passé au gris.

Quant aux vitres claires, elles ne nous renvoient que des reflets toujours affaiblis, monochromes. La marmorite noire, utilisée pour finir, est pensée par l'artiste à travers ce qu'il nomme « un léger retard dans la perception de son reflet »; et ce retard lui-même vient à évoquer « le vide et une sorte de nuit (5) ». On songe à l'observation de Pline sur ces pierres magiques dites « pierres d'Obsius », pourvoyeuses d'images vides et d'images de nuit : semblables à un verre noir, « elles ne rendaient en guise d'images, dit-il, que des ombres (6)».

Alors nous comprenons que le panneau de marmorite noire opacifie notre vision devant lui pour mieux nous indiquer ce qu'il cache dedans, ou derrière lui. Et ce qu'il cache nous est absolument inaccessible, comme un corps dans une tombe, ou comme l'intimité parfaitement opaque des fenêtres peintes par Domenico Veneziano. Voilà aussi pourquoi la version « retournée » de l'Appartement se retourne sur elle-même, se replie dans l’inaccessibilité définitive du volume central qu'elle circonscrit. Mais cette inaccessibilité n'est sans doute rien d'autre que la valeur privée sur laquelle toute la transformation architecturale et visuelle aura pris son départ. Voilà encore pourquoi ce dernier Appartement, alors même qu'il nous renvoie, plus que toute autre œuvre chez Pascal Convert, à l'idée de monument public, ressemble si étrangement — et selon un paradoxe dont on comprendra peu à peu l'enjeu, la rigueur — au lieu le plus privé qui soit, le lit nuptial et « architectural » du palais d'Urbino, lit protégé des regards, mais offrant aux regards, pour s'en protéger, des pans de marbres peints et des blasons généalogiques....

On peut imaginer que l'Appartement — comme toute demeure, après tout — protègerait là quelque secret généalogique, que l'artiste serait peut-être le dernier à pouvoir formuler : il met en scène le lieu d'un secret, ce qui ne signifie pas, bien sûr, qu'il sache le résoudre ou qu'il veuille nous le dévoiler. Repliée sur son secret constitutif, sur son « intimité » et sur son caractère « privé » — défectif — à l'excès, la demeure de Pascal Convert prend le temps, dans le temps de sa transformation, de construire sa mémoire opacifiée. Le lieu de dépôt, la « déposition » de sa mémoire. Cela donne à toutes ces œuvres un caractère de rêvoir mélancolique confronté à la mémoire comme à sa limite même — c'est-à-dire confronté à une structure d'oubli (7).

Mallarmé bien souvent pensait de tels lieux opacifiés d'oubli. Avec une précision visuelle confondante, il évoqua par exemple ce que les Appartements de Pascal Convert mettent aujourd’hui en œuvre, à savoir le rapport consubstantiel d'un processus de cadre et d'un processus d'oubli : « Dans l'oubli fermé par le cadre », écrit-il quelque part (8)... Et, ailleurs, il met en cadre une chambre aux teintes passées, dont la tapisserie en ses motifs ou en ses plis ne lui rappellent rien d'autre que des « yeux ensevelis » :

« La chambre singulière en un cadre, attirail

De siècle belliqueux, orfèvrerie éteinte,

A le neigeux jadis pour ancienne teinte,

Et sa tapisserie, au lustre nacré, plis

Inutiles avec les yeux ensevelis (9)... »

Mais c'est encore dans la chambre d'Igitur que toutes ces inquiétudes se composent le plus obscurément, le plus lourdement. Dans le « vieil espace » de sa demeure, l'enfant Igitur scrute le temps de l'horloge et voudrait le retenir pour qu'il « restât présent dans la chambre et devînt pour moi la pâture et la vie ». Dans cette chambre, l'enfant Igitur — que l'on comprend être une sorte de Narcisse mélancolique interrogeant sa généalogie — recueille quelques reflets dans les glaces ternies avant de s'enfouir dans les rideaux, dans les tentures opaques des murs et des fenêtres. « Rendu instable par la maladie d'idéalité », il verra dans chaque reflet un « fantôme de l'horreur », mais sa chambre tout entière n'est plus alors qu'un lieu sourd du reflet pâli et de l'inquiétante gémellité : à l'intervalle muet des coups de l'horloge répond en effet « pour parois latérales l'opposition double des panneaux, et pour vis-à-vis, devant et derrière, l'ouverture » : l'ouverture du doute, précise Mallarmé, l’ouverture de la nullité même, de la vacuité. Finalement, les « parois luisantes et séculaires » (imaginons les lambris vitrifiés) se replieront dans un volume clos, « le volume de ses nuits, maintenant fermé (10) ». Comme une chambre retournée sur elle-même.

Mais subsiste le paradoxe : car l'autre face de cette immobilité, de cet arrêt sur soi, de cette ankylose du lieu — produite à l'image même d'une ankylose du corps —, l'autre face de cette immobilité se déploie comme la capacité d'une perpétuelle mise en mouvement ou, mieux, en déplacements. Non seulement les « tentures » de verre clair sur les murs du salon admettent une mobilité incessante des images qui y passent et y disparaissent, mais encore la structure même des transformations opérées sur l'appartement initial font de l'œuvre entière un processus nomade par excellence. Les projets les plus récents de l'artiste confirment cette mobilité fondamentale, où s'imagine un réseau de fragments architecturaux construits pour être disséminés, et disséminés pour construire autre chose (11). Pascal Convert ne fait l'éloge des lieux — et non des sites — que pour les inventer comme fictions, c'est-à-dire pour produire leurs déplacements, leurs déterritorialisations. Comme si la carte-pays de Borges, en plus d'effectuer son report trop exact pour n’être pas déréalisant, était capable de se mouvoir, de se diviser, d'essaimer partout. C'est Stendhal, après Mallarmé, qu'il faudrait littérairement convoquer encore, lui qui posait sa question autobiographique et généalogique à travers une prodigieuse série mouvante de plans — ses demeures disséminées partout dans la Vie de Henry Brulard (12).

Que racontent-elles dans leurs effets de série transformatrice, si ce n'est le travail — mais dynamique — d'un doute aigu sur la mémoire des lieux, de la naissance et de la transmission ? Le paradoxe — le paradoxe de cette dynamique visant sa « déposition », ou de cette ankylose visant son « déplacement », sa mise en mouvement — se réunit et s'éclaire une fois de plus dans la prise en considération du matériau utilisé, le verre.

Georges Didi-Huberman, extrait de La demeure, la souche.

1 P. Convert, « Entretien avec Y.-M. Bernard », art. cit., p. 28.

2 Id., « La lumière des choses », art. cit, p. 43.

3 C'est-à-dire les plaquages de marbres et de matériaux semi-précieux. Cf. Vitruve, Les Dix Livres d'architecture, VII, 5, trad. C. Perrault (1673) revue par A. Dalmas, Paris, Balland, 1979, p. 224-225.

4 Cf. Les deux catalogues consacrés à l'Appartement de l'artiste (Rome, Académie de France, et Genève, Halle Sud, 1990), avec des textes de Didier Arnaudet, Michel Assenmaker, Jean-Pierre Criqui et Didier Laroque.

5 P. Convert, « Entretien avec Y.-M. Bernard », art. cit, p. 31.

6 « Pro imagine umbras reddente ». Pline l'Ancien, Histoire naturelle, XXXVI, 67, 196, trad. R. Bloch, Paris, Les Belles Lettres, 1981, p. 117.

7 « Le troisième terme convoqué par la lumière et la mémoire, c'est l'oubli, l'obscur ». P. Convert, « Entretien avec Y.-M. Bernard », art. cit., p. 31. Quant au terme de rêvoir, il est emprunté à Charles Baudelaire préfaçant la Philosophie de l'ameublement d'E. A. Poe, et cité par W. Benjamin, Paris, Capitale du XIX° siècle. Le livre des passages, éd. R. Tiedemann, trad. J. Lacoste, Paris, Le Cerf, 1989, p. 246. La phrase de Baudelaire est : « Quel est celui d'entre nous qui, dans de longues heures de loisirs, n'a pas pris un délicieux plaisir à se construire un appartement modèle, un domicile idéal, un rêvoir ? »

8 S. Mallarmé, « Ses purs ongles très haut dédiant leur onyx » (1868-1887), Œuvres complètes, op. cit., p. 69.9 Id., « Ouverture ancienne d'Hérodiade » (1864-1867), ibid., p. 41-42.

10 Id., « Igitur », ibid., p. 434-441.

11 Plus exactement, ces Fragments architecturaux en projet disséminent des parties découpées d'architectures répondant au plan de l'une des trois villas de Biarritz. Pascal Convert parlait déjà, à propos de l'Appartement de l'artiste, de « stucture nomade » (« Entretien avec Y.-M. Bernard », art. cit, p. 31). Jean-Pierre Criqui, lui, y a vu un renvoi aux « fabriques » arcadiennes des jardins pittoresques du XVIIIe siècle, autant qu'aux Nonsites de Robert Smithson (J.-P. Criqui, « L'appartement, la fabrique », dans Pascal Convert. Appartement de l'artiste, op. cit., p. 15-16). Il faut encore signaler, dans l'optique de cette déterritorialisation, les découpes en fer forgé intitulées Trinidad and Tobago (1988) : la circonscription de deux îles lointaines transportées dans l'espace mobile d'une sculpture déplaçable.

12 Cf. Stendhal, « Vie de Henry Brulard », Œuvres intimes, op. cit., passim (notamment p. 565, 661, 857, 942).

/ Accueil /

Biographie / Oeuvres / Expositions / Films / Thématiques / Documents

Textes - articles / Editions / Liens - contact / Au hazard