Archéologie de l'architecture, de l'enfance, de l'histoire, du corps, des temps

1983 - 1996

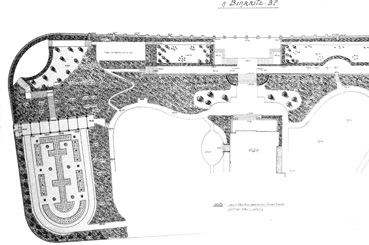

Villa Itxasgoïty

Fenêtres sur la mer

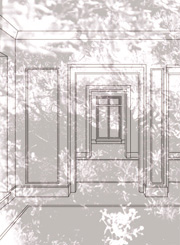

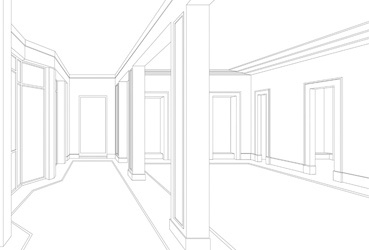

La transparence joue, dans cette efficacité mémorative, un rôle essentiel. Mettre dans un même lieu, par la vertu d'un acte de dessin, toutes les choses sur le même plan — façon de les tirer vers une sorte de transparence spatiale —, c'est bien inventer un rapport pour ces choses, qui n'est pas un rapport descriptif ou illusionniste, mais un rapport mental ou mnémonique, donc un rapport atypique et atopique. Voilà sans doute pourquoi Pascal Convert s'intéresse d'abord, dans les lieux, à ce qu'il nomme des seuils visuels. Son usage du dessin est entièrement guidé par le souci du seuil, qui se marque à la fois comme brisure et comme transparence : une transparence fêlée, une lézarde sur une vitre. Le pouvoir « rédempteur » du dessin rejoint ici ce « pouvoir rédempteur de la transparence » si caractéristique du monde poétique mallarméen 1.

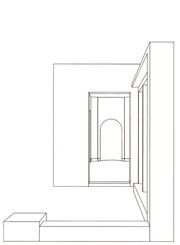

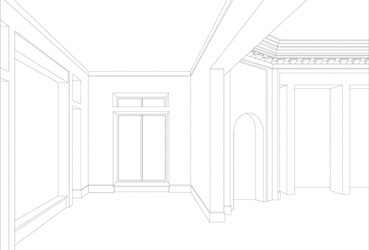

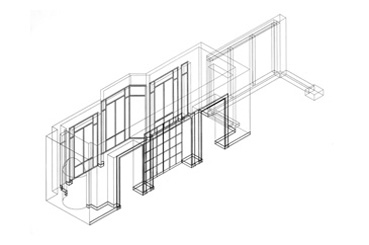

Il n'est pas sans signification que les premiers travaux, ou presque, de Pascal Convert aient visé un processus qui devait autant briser que mettre en seuil, dans l'épaisseur, la notion de tableau. C'étaient des monochromes blancs sur vitre, puis brisés, mais contenus, encadrés dans un double vitrage sur châssi enfin éclairés violemment de façon que l'ombre du verre et les cassures dans le cadre devinssent vraiment — plus que la surface, plus que la couleur blanche posée sur la surface — l' « objet » à voir 2. Il n'est pas étonnant non plus que la fenêtre soit devenue pour Pascal Convert un lieu privilégié d'élaborations visuelles. Ce que nous voyons ici, dans l'exposition, part d'un élément prélevé au site des trois villas détruites : c'est une grille de fenêtre — deux dans un autre cas, les fenêtres étant géminées — dont le travail de transformation manifeste exemplairement ce que l'artiste choisit de « mettre en seuil » dans le matériau qu'il utilise visuellement.

La fenêtre est bien une « frontière visuelle » par excellence : elle fait entrer l'extérieur dans la maison, elle ouvre l'habitacle au paysage. Elle est un lieu de passage. Fermée, elle continue d'exercer sa magie simple par la vertu des vitres claires. Rideaux et grilles impriment dans son cadre les signes graphiques de ces échanges dialectiques dont elle joue éminemment : dialectique du passage et de la frontière, dialectique du diaphane et de l'opacité ajourée. « Dans ce trou noir ou lumineux vit la vie, rêve la vie, souffre la vie », écrit Baudelaire des fenêtres 3. Et, chez Flaubert, l'immobilité de femmes passant leur vie à regarder par la fenêtre quelquefois s'accélère dans l'angoisse d'une sourde intrigue entrevue plutôt que vue 4. Mallarmé, lui, décrira la dialectique tout aussi angoissée d'un moribond redressé sur son lit, figé entre la « blancheur banale des rideaux » et l'« azur bleu vorace »... Pouvoir rédempteur de la transparence — il finira par finira par s'écrier : « Et je meurs, et j'aime / — Que la vitre soit l'art, soit la mysticité — / À renaître, portant mon rêve en diadème, / Au ciel antérieur où fleurit la Beauté 5! »

Mais Pascal Convert invente d'autres modalités spatiales pour cette dialectique. Sa fenêtre, étrangement — elle qui découpait verticalement le visible du dehors dans l'espace du dedans —, il la dépose. Horizontalement. Et donc il l'aveugle. La grille de fenêtre est là, devant nous, posée sur une grande dalle de verre, à savoir l'élément qui prend au mot les mots « fenêtre » et « transparence ». Mais, posée, déposée, elle n'appelle qu'un regard abattu vers le sol, arrêté par sa compacité fatale, aggravé par sa direction de chute. C'est une fenêtre sur le sol, comme on dit une fenêtre sur la mer (ce qu'elle fut autrefois, sans doute). C'est une fenêtre abattue, que l'artiste aime comparer à un squelette gisant au sol, une carcasse d'animal mort (on pourrait aussi songer à la gisante Femme égorgée de Giacometti). Mais l'éclairage et le support de verre donnent à cet objet une puissance visuelle qui en fait bien plus qu'un simple objet posé : les pleins et les vides de la grille se mettent à jouer dans l'épaisseur tout un jeu d'ombres déplacées et de reflets mêlés... La fenêtre retrouve alors, mais absolument transformée, et assombrie, sa capacité de « seuil visuel ».

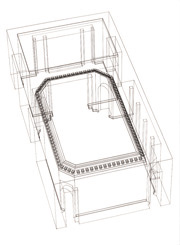

On s'aperçoit que l'ombre prend, dans cette transformation, une importance toujours plus grande. Pascal Convert se dit volontiers fasciné par ces fenêtres parfaitement noires — et donc assez peu « vraisemblables » du point de vue descriptif — que les grands peintres de la Renaissance, Piero della Francesca ou Domenico Veneziano, aimaient disposer dans la frontalité de leurs tableaux. Marcel Duchamp s'en est aussi souvenu, lui qui, dans Fresh Widow, faisait occuper à du cuir noir (sur quoi nous posons nos fesses dans les fauteuils) le rôle quasi métaphysique de la vitre-tableau « où fleurit la Beauté »... C'est dans un registre assurément différent — mais prévenu de tout cela — que Pascal Convert aura pu insérer, dans une pièce de 1987, un réseau labyrinthique d'éléments de marmorite (un verre noir qui ressemble à l'obsidienne) dans l'épaisseur d'une autre grille déposée 6. L'ombre peu à peu remplissait ses fenêtres, les opacifiait subtilement.

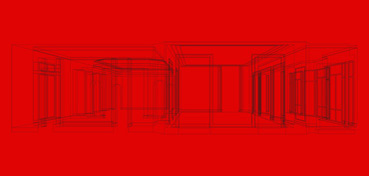

Ou plutôt faut-il dire que, s'agissant d'ombres, remplir et vider reviennent souvent au même. L'ombre est une manière de transparence, ne serait-ce que physiquement, par sa densité nulle — et c'est pourquoi umbra, en latin, dit aussi le clair reflet. Mais l'ombre est aussi bien la meilleure manière d'obnubiler toute transparence. Elle en procède, elle la renverse. Entre les deux, elle sait composer des réseaux graphiques qui nous renvoient à la vitre comme au rideau, à l'éclairé comme à l'obscurci. Dans d'autres variations de son travail sur les fenêtres, Pascal Convert utilise verticalement la grille elle-même, mais pour l'éclairer de façon à contaminer entièrement les lieux de l'objet avec les lieux de son ombre (la gémellité jouant ici encore, et à plusieurs niveaux, son jeu de trouble et de dispersion labyrinthique, c'est-à-dire de dispersion nouée). Ou bien il inverse toutes les valeurs en produisant sur des dalles de verre clair l'empreinte sablée — pâle, laiteuse comme un glacis pictural, variant ses teintes —, une empreinte qui entrecroise constamment son réseau gravé avec celui de ses propres ombres fragiles. L'ensemble restera labyrinthique et simple, évident et inextricable comme une fenêtre regardée avec son rideau dans le moment rêveur d'une approche du sommeil. Voire dans le moment d’un contraste lumineux presque éblouissant, tel que Proust en relate de si beaux :

« À ce moment nous sentîmes plutôt que nous vîmes sur l'appui de la fenêtre la palpitation d'un rayon qui venait de s'y poser. On ne voyait pas encore sa lumière, mais on en sentait la pulsation intime, un effort encore et il libérerait ce qu'il contenait de soleil. Un instant après en effet l'appui de bois était devenu pâle comme une eau matinale où se berçaient déjà les reflets de la ferronnerie du balcon. Un souffle les dispersa, mais déjà apprivoisés, ils étaient revenus, ou du moins sur l'appui de bois qui pâlissait on sentait qu'ils allaient paraître. Cette lumière presque indiscernable grandit tout à coup par une progression graduée et rapide [...], maintenant sur le miroir d'or qui semblait peint pour toujours d'une lumière pâle sur laquelle flottaient les ombres un peu frustes du treillis de fer ouvragé du balcon [...] Et les ombres de ce treillis de fer ouvragé du balcon qui m'avait toujours semblé la chose la plus laide qu'il y eût au monde y étaient presque belles. Elles développaient sur un seul plan, avec une telle finesse, les volutes et les enroulements qui dans le treillis même étaient peu perceptibles, conduisant jusqu'à son antenne la plus ténue et toujours avec la même précision, leurs enroulements les plus subtils qu'elles semblaient trahir le plaisir qu'aurait pris à les parfaire un artiste amoureux de l'extrême fini et qui peut ajouter à la représentation fidèle d'un objet une beauté qui n'est pas dans l'objet même. Et par elles-mêmes elles reposaient avec un tel relief, si haut de formes et si palpable sur cette étendue lumineuse qu'elles semblaient se laisser porter par elle dans une sorte de consistance heureuse et de repos silencieux. Félicie se recula un peu car le soleil l'empêchait de voir "ce qu'elle faisait" et Maman éclata de rire : "Décidément c'est tout à fait un temps de tempête”...7 »

Entre l'ombre et l'ajour, entre le plan et le relief, entre la grille et le « miroir d'or » de ses vitres, entre la beauté lumineuse qu'elle laisse passer et la tempête qu'elle annonce, la fenêtre est donc bien ce lieu paradoxal qui, dans tous les cas, nous met en face d'un processus de trace. Pascal Convert veut « déposer » ses fenêtres comme Marcel Proust écrivait les siennes, et comme Marcel Duchamp « élevait la poussière » sur le plan accidenté de son Grand Verre. C'est-à-dire dans le souci de donner au temps le temps de faire une trace visuelle.

Texte extrait de "La demeure, la souche",

Georges Didi-Huberman

1 Et dont parle amplement J.-P. Richard, L'Univers imaginaire de Mallarmé, Paris, Le Seuil, 1961, notamment p. 494, à propos du poème intitulé Verre d'eau : « Ta lèvre contre le cristal / Gorgée à gorgée y compose / Le souvenir pourpre et vital / De la moins éphémère rose. »

2 Ces pièces datent de 1981-1982.

3 C. Baudelaire, « Les fenêtres » (1863), Œuvres complètes, éd. C. Pichois, Paris, Gallimard, 1975, I, p. 339.

4 Cf. J. Rousset, « Les fenêtres et la vue plongeante » (1962), Forme et signification. Essais sur les structures littéraires de Corneille à Claudel, Paris, Corti, 1982 (9e éd.), p. 123-133.

5 S. Mallarmé, « Les fenêtres » (1863), Œuvres complètes, op. cit, p. 32-33. Cf C. P. Barbier, « Les fenêtres : historique du poème », Documents Stéphane Mallarmé, V, Paris, Nizet, 1976, p. 437-474. R. G. Cohn, « Mallarmé's Windows », Yale French Studies, n° 54, 1977, p. 23-31.

6 Cette œuvre n'a été exposée qu'une fois, à Paris en 1987.

7 M. Proust, Du côté de chez Swann, Esquisse LXXVIII, À la recherche du temps perdu, I, éd. J.-Y. Tadié, Paris, Gallimard, 1987, p. 962-963.

/ Accueil /

Biographie / Oeuvres / Expositions / Films / Thématiques / Documents

Textes - articles / Editions / Liens - contact / Au hazard