Archéologie de l'architecture, de l'enfance, de l'histoire, du corps, des temps

2017

Ritournelle de Bamiyan

Antres-Temps, Ritournelle de Bâmiyân

Georges Didi-Huberman

Manuscrit.

I

Falaises nous sommes. Escarpements. Mais nés de quels mouvements, de quelles forces ? Quelque chose s’est soulevé, pour sûr. S’est ouvert. Nous a soulevés. En même temps quelque chose nous abîmait déjà, une érosion. Et bien d’autres dangers. La falaise se dresse. Elle lance sa ligne de faîte comme un défi aux neiges éternelles, aux nuages, à l’azur, à l’en-face.. Mais elle expose, aussi, toutes les marques de sa propre fragilité : ses cassures, ses crevasses, ses fissures, ses brèches, ses fêlures, ses failles. Ses blessures, qui semblent lui venir du dedans aussi. Les géologues distinguent les « falaises vives » des « falaises mortes » et des « falaises fossiles ». Mais en toute falaise travaillent de concert les tempos de la vie, de la mort et de la survivance. Toute falaise — que nous sommes — à la fois se soulève, s’affronte et s’écroule. Qui dira, lorsque nous la regardons, dans quel sens elle se meut ?

II

La géologie de Bâmiyân est à l’image — ou même : est l’image — de son histoire. On voit souvent des formations métamorphiques. On voit des coulées de terre, des éboulements. On voit des trous partout. Des affleurements ici et là : ce sont les marques discontinues d’une histoire au-delà de toute date. Histoire faite d’évolutions infiniment lentes et, soudain, de catastrophes terriblement violentes. Leitfossilien, dit-on en allemand : ce que le leitmotiv musical serait aux chants profonds de la terre. Sédimentations devant. Cascades de terre. Le gigantesque Hindou-Kouch en arrière-fond, entre déserts rouges et neiges éternelles. Il n’y a que la plaine, tout en bas, pour accueillir les quelques ramures de peupliers qui, ce froid jour-là, étaient encore sans leurs feuilles. Tout, autrement, semble éternel et puissant comme la mort. Plus puissant que toute vie ou, alors, puissant comme une vie que nous aurions fini par ignorer, ou que nous ignorerions encore.

III

C’est donc comme un gigantesque fossile vivant. Ou bien c’est un front dont chaque ride raconte, mais quoi ? Des temps sans images autres que ces anfractusités monstres. Ces impacts énormes, comme sur le mur d’une titanesque paroi de guerre civile. Ici eurent lieu des guerres sans fin. Si falaises nous sommes, cela veut dire que nous sommes nous-mêmes la ligne de front provisoire de ces conflits répétés, revenants, renouvelés. Car une falaise est toujours le lieu de rencontre entre deux forces au moins. Le front de la falaise oppose sa verticalité à la plaine qui lui fait face. Mais, derrière elle, ça pousse aussi très fort, ça travaille à l’érosion, ça mine à l’écroulement, ça fomente la destruction. La falaise avance : puissance. Elle fait front : persistance. Mais, silencieusement, elle s’écroule aussi par toutes ses failles, par ses veines de terre tragique.

IV

Bâmiyân — la falaise avec sa plaine — fut aussi un carrefour. C’est ici, sur la Route de la Soie, que des étrangers se rencontraient, se parlaient, échangeaient leurs biens, leurs formes, leurs pensées, leurs croyances. Pas loin de là, Alexandre le Grand tomba amoureux de Roxane l’Orientale. De beaux enfants métis sont nés ici. Zarathoustra proférait ses vérités en cheminant sur les routes alentours. Dans d’autres parages, Rûmi consignait ses expériences mystiques. Ici Rabia Balkhi composa ses poèmes. Elle fut, dit-on, la première grande poétesse en langue persane. Emmurée vivante parce qu’elle aimait un homme qui ne lui était pas destiné, elle traçait les phrases de son désir sur la muraille en lettres de son propre sang. À Bâmiyân on s’aime et on meurt sans fin sous le regard de la falaise.

V

On a même imaginé Prométhée agonisant en boucle, le flanc percé, sur les parois de l’Hindou-Kouch. Prométhée : le titan. L’audacieux puni par les dieux de l’Olympe dont il avait mis l’empire en question. Tout à l’Ouest, son frère Atlas subissait aussi sa peine : porter sur ses épaules la voûte du ciel. Tout à l’Est, Prométhée se fera dévorer le foie au flanc d’une montagne. Mais où cela, exactement ? Les Grecs avaient coutume de dire : au mont Caucase. Puis, Alexandre le Grand est parti en campagne, a étendu son propre empire, a dilaté le monde. « Tout à l’Est » s’est donc déplacé « encore plus à l’Est » : jusqu’ici, donc, aux confins de ce que les Grecs ont pu établir militairement, politiquement ou culturellement, jusqu’à reconnaître dans la chaîne de l’Hindou-Kouch un nouveau « Caucase indien ». Faudrait-il donc imaginer un aigle passer, seul, devant cette falaise, et trimbalant un morceau de foie humain au bout de son bec ?

VI

Puis, bien moins sanglant, Bouddha est arrivé dans les parages. Il a essaimé dans les innombrables anfractuosités de la falaise creusées comme autant de cellules de méditation pour les moines (à l’instar de la Cappadoce et de ses espaces troglodytes creusés par les Pères byzantins). Il s’est dilaté jusqu’à des hauteurs inouïes qui ont stupéfié tous les voyageurs. Bâmiyân est alors devenue la falaise aux mille trous : la falaise au mille yeux de contemplation, des yeux dirigés vers nous, vers le monde, et pourtant retirés de lui, intérieurs. Bâmiyân est aussi la falaise aux grands dieux. Gigantesques corps paisibles, impassibles, inoffensifs, souriants, souverains.

VII

Tu arrives devant cela, tu regardes, tu n’en reviens pas. C’est au-delà de tous les sublimes que tu avais imaginés. Tu n’arrives pas à savoir si ce paysage manifeste la plus grande puissance de la nature minérale ou bien si elle atteste, au contraire, de la plus grande force d’hommes se rêvant les témoins des dieux. Tu regardes. Tu t’aides de drones — qu’utilisent les archéologues professionnels — pour composer une saisissante vue panoramique de la falaise. Tu filmes le paysage du point de vue des moines dans leurs cellules, et des Bouddhas eux-mêmes, fussent-ils absentés désormais. Tu observes l’extraordinaire symphonie chromatique des blancs, des gris, des ocres. Tu filmes les traces, les graffiti, les effacements. La beauté et, en même temps, cette rage — si difficile à comprendre et néanmoins si efficace — pour la détruire. Tu t’approches des visages d’enfants qui jouent en contrebas de la falaise. Leurs sourires sont si beaux que le Boudhha lui-même les aurait admirés.

VIII

Les chroniqueurs de Bâmiyân furent nombreux. Voyageurs sidérés par la puissance du lieu, ils furent tour à tour chinois, indiens, byzantins, arméniens, persans, arabes, européens, américains. Pourquoi une telle splendeur — celle des immense statues et des quelque sept-cent-cinquante cellules troglodytes ornées de fresques polychromes — au milieu de nulle part ? Pourquoi une telle somptuosité dans cette nature aride, hostile, pauvre de tout, où le sol produit si peu de fleurs et de fruits, où les semailles d’orge et de blé n’ont lieu qu’une seule fois au printemps, et où les gens vivent si pauvrement de leurs troupeaux ? Peut-être parce qu’il fallut aux moines de Bâmiyân l’aridité du lieu, mais aussi la richesse des marchands qui passaient par là. C’est comme si l’immobilité grandiose de la falaise devait sa force architecturale et figurative aux mouvements, aux migrations, aux échanges qui ont fait des hommes, sur cette Route de la Soie, de perpétuels passants. Ici, statues et stature ne veulent pas dire État. Leur force même vient du mouvement. Ici la stature n’est pas impériale — conquérante ou conquise, centralisatrice — mais accueillante et nomade. Née du passage, de la transmission centrifuge, du dialogue. La pureté des Bouddhas ou de la vie des moines regardait passer, calmement, le mélange ou l’échange perpétuels des voyageurs.

IX

Mais cela fait longtemps que les majestueux Bouddhas de Bâmiyân énervent les énervés, les identitaires, les conquérants d’empire. Rien n’énerve plus un énervé que le face-à-face avec une figure sereine, souveraine d’être seulement sereine et de laisser passer, sans crainte, tout voyageur quel qu’il soit. C’est ainsi, déjà, que le prince moghol Avrangzeb utilisa, en conquérant, ses canons contre le grand Bouddha de cinquante-cinq mètres de hauteur. C’était après que Gengis Khan, en 1221, eut massacré toute la population de la région, femmes, enfants et animaux compris, pour venger la mort de son petit-fils Mütügen auquel résistaient les rois de Bâmiyân gardiens de la dynastie des Khwarazm Shahan. C’était avant que les talibans ne viennent à leur tour envahir la région. En avril 1997, un commandant taliban nommé Abdul Wahib menaça de détruire les Bouddhas géants de Bâmiyân et, le 13 septembre 1998, une roquette anti-char fut tirée sur son ordre contre le Bouddha de trente-huit mètres. C’était avant que les talibans ne contraignent les populations — éplorées — de la région à participer au dynamitage final des grandes statues de la falaise, entre le 8 et le 13 mars 2001.

X

Après qu’il eut fait tirer sa roquette anti-char sur le Bouddha de Bâmiyân, le commandant Abdul Wahib fut emprisonné à Kaboul sur ordre du mollah Omar, chef suprême des talibans. La raison politique — avant tout la tentative d’obtenir une reconnaissance internationale de la part de l’ONU, donc de l’UNESCO — l’emportait, pour cette fois, sur la pulsion destructrice et identitaire. Le mollah Omar fit même promulguer, en juillet 1999, une série de « Décrets afférents à la protection du patrimoine culturel et à la conservation des vestiges historiques de l’Afghanistan ». Il y était, notamment, stipulé que « les célèbres statues bouddhiques de Bâmiyân datent d’une période antérieure à l’arrivée de l’islam en Afghanistan et sont parmi les plus imposantes de leur genre dans le monde. En Afghanistan il n’y a pas de pratiquants bouddhistes pour honorer ces statues. […] Le gouvernement tâleb affirme donc que Bâmiyân ne sera pas détruit, mais au contraire protégé. » Mais on ne saurait attendre d’un gouvernement totalitaire qu’il protège qui que ce soit ou quoi que ce soit sans contrepartie de soumission. Ni les instances internationales (à l’extérieur), ni les populations Hazâras (dans la région même de Bâmiyân) ne voulurent se soumettre à la volonté centralisatrice du mollah Omar. D’où la décision — aussi « logique » que stupide, c’est-à-dire paranoïaque — de se venger, en mars 2001, sur les images d’un dieu auquel, dans ce pays, plus personne ne croit depuis des siècles.

XI

Que nous disent donc ces anfractuosités partout dans la falaise ? Cellules de méditation où régnaient le culte, la culture, sans doute. Mais il n’y a plus aujourd’hui un seul moine pour contempler à la fois l’horizon grandiose du paysage en face de lui et l’espace intérieur de son âme en quête de quelque sagesse. Il n’y a que des trous vides. La barbarie est passée par là, entendons : le refus de l’autre, l’autre à détruire. En sorte que l’immense falaise me fait penser, comme s’il était vu de près, à un mur de guerre civile criblé de balles.

XII

Les talibans ont voulu tuer le passé auquel continuait de s’identifier une population — les Hazâras — considérée, notamment parce qu’elle est non pachtoune et de confession chi’ite, comme un ennemi de l’intérieur. Tuer le passé ? Par un sophisme bien connu, universellement utilisé par les pouvoirs de toute sorte, on a invoqué une raison transcendante venue directement de Dieu. On a invoqué l’« anathème » (takfir) contre l’islam, théorisé sur cinq cents pages par Abdallah al-Mohadjer dans son ouvrage Jurisprudence du sang, qui rend licite, au-delà des images, le meurtre de tout « mécréant », l’effacement de son visage ou la décapitation de son corps. Quelques mois seulement après la destruction des deux colossales sculptures de Bâmiyân sur ordre du mollah Omar, s’écroulaient d’ailleurs, dans un autre nuage de poussière et de débris, les deux architectures colossales de Manhattan sur ordre d’Oussama ben Laden. Mais on ne tue pas plus le présent que le passé, histoire d’imposer un futur légiféré d’avance. On ne tue pas le temps, même si cela semble ainsi.

XIII

On ne tue pas le temps, non. On peut, certes, détruire ses monuments. Mais il en reste toujours quelque chose, fût-ce une simple anfractuosité, un éparpillement de débris, un amas de poussière. Voire un simple récit. Toute blessure laisse une cicatrice. C’est alors que la cicatrice devient le symptôme par excellence — la marque survivante — du temps. Il y a un temps pour l’élégie. On a donc, légitimement, pleuré la disparition des grands Bouddhas de Bâmiyân. On s’est indigné sur la destruction de ce patrimoine millénaire, de ce trésor artistique. Mais une discipline, qui est savoir-faire matériel autant qu’attitude spirituelle, conteste nos désespoirs sans recours devant la destruction. C’est l’archéologie. Quand les monuments ont disparu, que les latins nommaient des « signes », l’archéologie se penche sur les « symptômes » qui survivent à leur effondrement. Elle scrute les anfractuosités et y décèle des formes, elle reconstitue les débris, elle lit dans la poussière. Elle restitue ainsi quelque chose des choses détruites, et même des cris, des gestes, des événements humains afférents à cette destruction. C’est la grande science des cicatrices. Science éminemment politique, donc. À Palmyre, les djihadistes ont non seulement dynamité l’architecture, mais encore ils ont cru devoir égorger l’archéologue en chef.

XIV

La victoire des destructeurs n’est pourtant jamais, dans l’ordre de la culture humaine, totale, puisque celle-ci est capable de mémoire. C’est-à-dire capable de faire un trésor avec ses propres blessures. Les talibans avaient d’abord voulu instrumentaliser le patrimoine pré-islamique de l’Afghanistan : ainsi, le 17 août 2000, fut célébrée en grande pompe la réouverture du musée de Kaboul et le vernissage des « salles interdites » de la Galerie nationale. Cela n’empêcha pas un groupe de « délégués talibans à l’Information et à la Culture » de donner des claques à un Bodhisattva du IVe siècle. Mais la statue persista dans son sourire bienveillant. Quelques mois plus tard, les deux grands Bouddhas de Bâmiyân étaient pulvérisés à la dynamite. Cela faisait déjà longtemps que leur sourire avait disparu au cours d’opérations encore indatables et obscures. Mais, des deux grands Bouddhas de Bâmiyân, il ne restait pas « rien ». Il restait la forme même — l’empreinte — de leur destruction. Les archéologues devront donc travailler, non seulement avec les débris des statues éparpillés au sol, à présent stockés dans des abris sommaires, mais aussi avec ces deux grandes cicatrices monumentales où se dessinent encore, de façon bouleversante, les corps des statues. Elles ont fini par ressembler aux empreintes de pieds du Bouddha que l’on révère partout en Asie sous le nom de Buddhapada, et qui peuvent, elles aussi, se présenter à une échelle monumentale.

XV

Il nous revient de constamment penser la culture avec la barbarie qui l’accompagne ou travaille à la détruire. Les talibans ont bien perpétré le meurtre des deux grands Bouddhas de Bâmiyân. Dans les cellules des moines, ils se sont acharnés à recouvrir les admirables fresques avec les traces de saleté — infamante — de leurs chaussures. Le meurtrier pense d’abord à tuer celui qu’il considère comme son ennemi et auquel, souvent, il attribue des pouvoirs exagérés, fantasmés. C’est pareil avec les images. Mais il ne réussit jamais à effacer entièrement la trace même de son geste destructeur, cette trace qui vaut désormais comme le nouveau monument de cette histoire. Il est si facile de pulvériser un corps. Si difficile, cependant, d’effacer un trou.

XVI

Élégie de Bâmiyân : splendeur et destruction. C’est le paysage grandiose des malheurs afghans : sécheresse, froid, famines, pillages, et la guerre sans répit. Près de Bâmiyân sont Chahr-e-Gholghola, la « ville des murmures », et Chahr-e-Zohak, la « ville rouge » où les Mongols firent carnage autrefois. Toute cette beauté, creuset d’horreurs. Les dates des invasions hostiles s’égrènent à l’infini, depuis Alexandre le Grand — le moins hostile de tous, peut-être, puisqu’il s’attachait à bâtir plutôt qu’à détruire — jusqu’à l’armée soviétique, aux talibans et aux Américains : 1220, 1370, 1526, 1713, 1738, 1837, 1842, 1879, 1919, 1879, 2001… Les Hazâras de cette région plus persécutés encore que d’autres, à ce qu’il semble.

XVII

Élégie de Bâmiyân : sa splendeur est son malheur. Cela fut ainsi, cela sera. C’est le paysage lui-même — la géologie, la géographie, l’histoire — qui en décide. Splendeur, celle qu’André Malraux chantait dans Les Voix du silence. C’est l’étrange beauté de ces formes nées de la rencontre : la Grèce, le bouddhisme, la Perse. D’où les styles « gréco-bouddhique » (Ier-IIIe siècles) puis « irano-bouddhique » (IIIe-VIIe siècles). « Il semblait naturel aux sculpteurs […] de figurer d’abord la suprême sagesse par la suprême beauté », mélange que Malraux voulut nommer les « métamorphoses d’Apollon ». Tout cela, disait-il, dans un « dialogue racines contre racines ». Mais cette dernière formulation, qui dit beaucoup, pose aussi la question : qu’est-ce donc qu’un dialogue contre ? Les Bouddhas sculptés, les fresques, tout cela ne faisait-il pas dialogue avec ? Les formes ne s’entendaient, ne chantaient-elles pas ensemble ? La splendeur ne s’adressait-elle pas à tous les passants devant la falaise ? Splendeur est puissance. Cela se voit immédiatement à Bâmiyân, même aujourd’hui les Bouddhas détruits. Le malheur, lui, est venu des pouvoirs. C’est-à-dire de la rage à s’approprier la splendeur et à la gouverner contre tout dialogue, contre tout mélange, contre tout passage.

XVIII

Il faudrait transformer l’élégie en ritournelle. L’élégie est l’art des adultes au moment où ils comprennent tout ce qu’ils ont perdu. La ritournelle est l’art des enfants qui jouent dans les décombres, et qui jouent à faire des boucles : à faire danser, à faire revenir les fantômes d’une mémoire que les adultes croyaient justement perdue. Dans le film de Hana Makhmalbaf Le Cahier, à peine reçue en plein visage la vision terrible du dynamitage des Bouddhas de Bâmiyân, tout commence ou tout recommence avec celle d’un enfant qui, depuis une anfractuosité de la falaise, psalmodie, comme une ritournelle, son alphabet. Ainsi les enfants continueront de jouer devant la falaise. Ils s’amuseront à regarder — ou à explorer — les trous qui la constellent. Ils savent que dans les antres sont les temps. Comme sur le front du grand-père sont les rides, les blessures ou l’écriture de toute son histoire. Alors ils imagineront peut-être la falaise elle-même comme le front gigantesque d’un personnage bienveillant encore sous la terre, et qui resurgira un jour dans une puissance qu’aucun pouvoir ne pourra plus contenir.

Antres-Temps (Ritournelle de Bâmiyân)Edition Galerie Eric Dupont..

Time in between, Ritournelle de Bâmiyân

Georges Didi-Huberman

I

Cliffs are we . Escarpments. But born from what movements, from what forces? Something has been lifted, for sure. Has opened. Has lifted us up. At the same time something was already damaging us, an erosion. And many other dangers. The cliff rises up. It throws its crest line like a challenge to the year-round snow, to the clouds, to the azure, to what’s opposite… But it also exposes all the signs of its own fragility: its cracks, its crevices, its splits, its breaches, its fractures, its faults. Its wounds, which seem to come from inside it, too. Geologists make a distinction between “living cliffs” and “dead cliffs”, and “fossil cliffs”. But the tempos of life, death and survival work together in every cliff. All cliffs—which we are—rise, face each other, and collapse, all at once. When we look at a cliff, who will say what direction it is moving in?

II

The geology of Bamiyan is in the image—or even: is the image—of its history. We often see metamorphic formations. We see mudslides and landslides. We see holes everywhere. Outcrops here and there: the discontinuous signs of a history beyond any date. History made of infinitely slow evolutions and, all of a sudden, terribly violent catastrophes. Leitfossilen, we say in German: what the musical leitmotiv is to the deep-down songs of the earth. Sedimentations ahead. Cascades of earth. The gigantic Hindu-Kush as a backdrop, between red deserts and year-round snow. There is just the plain, way down below, to house the rare branches of poplars which, on this particular cold day, were still without their leaves. Otherwise, everything seems eternal and powerful, like death. More powerful than any life or, else, as powerful as a life that we end up ignoring, or that we would still ignore.

III

So it’s like a gigantic living fossil. Or else it’s a forehead in which every wrinkle tells a story, but what? Of times with no images other than these monstrous crevices. These huge impacts, like on a titanic civil war wall. Endless wars took place here. If cliffs we are, this means that we are ourselves the provisional front line of these repeated, recurring, renewed conflicts. For a cliff is always the meeting place between at least two forces. The cliff face sets its verticality against the plain opposite it. But behind it, things also grow very fast, there is erosion at work, and collapse, and destruction is fomented. The cliff advances. It resists: persistence. But it also silently collapses because of all its faults, its veins of tragic earth.

IV

Bamiyan—the cliff with its plain—was also a crossroads. It was here, on the Silk Road, that strangers would meet, talk with each other, exchange their goods, their forms, their thoughts, and their beliefs. Not far from here, Alexander the Great fell in love with Roxana. Beautiful mixed-ace children were born here. Zarathustra proffered his truths as he travelled the roads roundabout. In other places, Rumi recorded his mystic experiences. Here Rabia Balkhi wrote her poems. It is said that she was the first great poetess to write in Persian. Immured alive, because she loved a man who was not meant for her, she drew the words of her desire on a wall, in letters of her own blood. At Bamiyan, people love each other and die endlessly under the cliff’s gaze.

V

People have even imagined Prometheus dying again and again, his side pierced, on the walls of the Hindu Kush. Prometheus: the titan. The bold one punished by the gods of Olympus, whose empire he had questioned. Far to the West, his brother Atlas also underwent his suffering: carrying the vault of the sky on his shoulders. Over in the East, Prometheus had his liver devoured on a mountain side. But where exactly was that? The Greeks were wont to say: on Mount Caucasus. Then Alexander the Great set off on his campaign, enpanded his own empire, and spread the world. “Far to the East” thus shifted “even farther to the East”: as far as here, then, on the borders of what the Greeks managed to establish militarily, politically and culturally, to the point of recognizing in the Hindu Kush range a new “Indian Caucasus”. So should we imagine an eagle passing, alone, in front of this cliff, lugging around a piece of human liver at the tip of its beak?

VI

Next, far less bloodily, Buddha arrived in the vicinity. He multiplied in the countless cracks in the cliff hewn out like so many meditation cells for monks (just like Cappadoccia and its troglodytic niches hewn out by the Byzantine Fathers). He spread to amazing heights, which dazed every traveller. Bamiyan then became the cliff with a thousand holes: the cliff with a thousand eyes of contemplation, eyes looking towards us, towards the world, and yet withdrawn from it, within. Bamiyan is also the cliff of great gods. Gigantic peaceful bodies, impassive, inoffensive, smiling, sovereign.

VII

You arrive in front of it, you look, and you can’t believe your eyes. It’s beyond all the sublime things you ever imagined. You’re incapable of knowing if this landscape is displaying the greatest power of mineral nature, or else whether, on the contrary, it illustrates the greatest might of men dreaming that they are witnesses of the gods. You look. You are helped by drones—which professional archaeologists use—to make a striking panoramic view of the cliff. You film the landscape from the viewpoint of the monks in their cells, and the Buddhas themselves, now albeit absent. You observe the extraordinary colourful symphony of whites, greys and ochres. You film the marks, the graffiti, the erasures. The beauty and, at the same time, that rage—so hard to understand and yet so effective—that wants to destroy it. You draw close to the faces of children playing at the foot of the cliff. Their smiles are so lovely that Buddha himself would have admired them.

VIII

Many people described Bamiyan. Travellers stunned by the power of the place, they were turn by turn Chinese, Indians, Byzantines, Armenians, Persians, Arabs, Europeans and Americans. Why such a splendour—that of the immense statues and the 750 or more troglodytic cells decorated with multi-coloured frescoes—in the middle of nowhere? Why something so sumptuous in this arid, hostile nature, poor in everything, where the soil produced so few flowers and so little fruit, where sowing barley and wheat only happens once a year, in the spring, and where people live so poorly from their flocks? Perhaps because the monks of Bamiyan needed the place’s aridity, but also the wealth of the merchants passing by. It is as if the grandiose motionlessness of the cliff owed its architectural and figurative strength to the movements, migrations and exchanges made by men, on this Silk Road with its endless passers-by. Here, statues and statute do not mean State. Their very strength comes from movement. Here stature is not imperial—all-conquering or conquered, centralizing—but welcoming and nomadic. Born of passage, of centrifugal transmission, and of dialogue. The purity of the Buddhas and the life of the monks calmly watched the passing and perpetual mixture and exchange of travellers.

IX

But the majestic Buddhas had long been irritating the edgy and agitated, those obsessed with identity, the conquerors of empires. Nothing irritates an edgy, agitated person more than a face-to-face meeting with a serene figure, sovereign by virtue of just being serene, and fearlessly letting any traveller whatsoever pass through. Thus it was, way back, that, in his conquests, the Moghul prince Aurangzeb used his cannons against the great Buddha, 55 metres/180 feet tall. It was after Genghis Khan had massacred, in 1221, the entire population of the region, women, children and animals included, to avenge the death of his grandson Mutugen, who was resisted by the kings of Bamiyan, guardians of the dynasty of the Khwarazm Shahan. That was before the Taliban came in their turn to invade the region. In April 1997, a Taliban commander called Abdul Wahib threatened to destroy the giant Buddhas of Bamiyan, and, on 13 September 1998, an anti-tank rocket was fired on his orders against the 38 metre/125 foot Buddha. That was before the Taliban forced the tearful local people to take part in the final blowing-up of the great statues in the cliff, between 8 and 13 March 2001.

X

After he had ordered his anti-tank rocket to be fired at the Buddha of Bamiyan, commander Abdul Wahib was imprisoned in Kabul on the orders of Mullah Omar, the supreme head of the Taliban. The political reason—above all the attempt to obtain international recognition from the UN, and thus from UNESCO—held away, this time, over the destructive and identitarian impulse. In July 1999, Mullah Omar even had promulgated a series of “Decrees concerning the protection of the cultural patrimony and the preservation of the historical vestiges of Afghanistan”. In them it was stipulated, in particular, that “the famous Buddhist statues of Bamiyan date from a period prior to the arrival of Islam in Afghanistan and are among the most impressive of their kind in the world. In Afghanistan there are no practicing Buddhists to honour these statues. […] The Talib government thus declares that Bamiyan will not be destroyed but, on the contrary, protected”. But one should not expect a totalitarian government to protect anyone or anything, without an act of submission in return. Neither the international authorities (abroad) nor the local Hazara people (in the very region of Bamiyan) wanted to submit to the centralizing will of Mullah Omar, Whence the decision—as “logical” as it was stupid, meaning paranoid—to take revenge, in March 2001, on the images of a god in whom, in this country, nobody had believed for centuries.

XI

So what do these cracks and crevices everywhere in the cliff tell us? Meditation cells where worship and culture reigned, in all probability. But today there is not a single monk left to contemplate both the grandiose horizon of the landscape opposite him and the inner space of his soul in quest of a little wisdom. There are just empty holes. Barbarism passed by this way, for which read: the refusal of the other, the other to be destroyed. In such a way that the immense cliff makes me think, as if it were being seen close up, of a civil war wall riddled with bullets.

XII

The Taliban wanted to kill the past with which a population—the Hazara-- was still identifying, regarded as an enemy within, because it was neither Pashtun nor Shia. Kill the past? Using a well-known example of sophistry, universally used by powers-that-be of every kind, people invoked a transcending reason come straight from God. People invoked the “anathema” (takfir) against Islam, theorized in 500 pages by Abdallah al-Mohedjer in his book Jurisprudence of the Blood, which, over and above images, legitimizes the murder of any “miscreant”, the erasure of his face and the decapitation of his body. Elsewhere, just a few months after the destruction of the two colossal sculptures of Bamiyan, on the orders of Mullah Omar, in another cloud of dust and rubble, the two colossal towers of Manhattan collapsed, on the orders of Osama bin Laden. But one can no more kill the present than the past, a matter of imposing a future set forth in advance. One does not kill time, even if this may seem to be so.

XIII

No, one doesn’t kill time. One can, of course, destroy its monuments. But something always remains, even if just a simple cranny, scattered debris, a pile of dust. Even a simple tale. All wounds leave scars. The scar then becomes the symptom of time, if ever there was—the surviving mark. There’s a time for elegy. So people quite rightly lamented the disappearance of the great Buddhas of Bamiyan. People waxed indignant about the destruction of that age-old legacy, that art treasure. But one discipline, which is material know-how as much as a spiritual attitude, questions our despair which has no recourse when faced with destruction. It is called archaeology. When monuments—which the Latins called “signs”-- have disappeared, archaeology focuses on the “symptoms” which survive their collapse. It examines the nooks and crannies and detects forms in them; it re-creates the rubble, it reads things in the dust. In this way it restores something of the things destroyed, and even cries, gestures, and human events related to that destruction. It is the great science of scars. So an egregiously political science. At Palmyra, in the Syrian desert, the jihadists not only blew up the architecture, but they also thought it was their duty to slit the head archaeologist’s throat.

XIV

Where human culture is concerned, the victory of those bent on destruction is never total, because human culture is capable of memory. Which is to say, capable of making a treasure with its own wounds. The Taliban first wanted to make good use of Afghanistan’s pre-Islamic heritage: so, on 17 August 2000, the re-opening of the Kabul Museum was celebrated with much pomp, including as it did the opening of the “forbidden rooms” of the National Gallery. This did not stop a group of “Taliban delegates for Information and Culture” from slapping a 4th century Bodhisattva. But the statue went on smiling benignly. A few months later, the two great Buddhas of Bamiyan were blown up with dynamite. Their smiles had already long since vanished during obscure operations which still cannot be dated. But of the two great Buddhas of Bamiyan “something” did remain. The actual form of their destruction—the imprint—was still there. Archaeologists would thus have to work not only with the rubble from the statues strewn over the ground, and currently stored in makeshift shelters, but also with these two great monumental scars where the bodies of the statues can still be made out, in a most moving way. They have ended up looking like imprints of the Buddha’s feet, revered all over Asia under the name of Buddhapada, which can also be presented on a monumental scale.

XV

Elegy for Bamiyan: splendour and destruction. This is the grandiose landscape of Afghan woes: drought, cold, famine, looting, and relentless war. Near Bamiyan lie Chahr-e-Gholghola, “the city of whispers”, and Chahr-e-Zohak, the “red city”, where the Mongols once went on a bloody rampage. All this beauty, a melting-pot of horrors. The dates of the hostile invasions are like an endless litany, from Alexander the Great—the least hostile of all, perhaps, because he was more interested in building than in destroying—to the Soviet army, the Taliban and the Americans: 1220, 1370, 1526, 1713, 1738, 1837, 1842, 1879, 1919, 1979, 2001… The Hazara who live in this region have been even more persecuted than others, or so it would seem.

XVI

Elegy for Bamiyan: its splendour is its misfortune. So it was, so it will be. It is the landscape itself—geology, geography, history—which decides. Splendour, as hymned by André Malraux in Les Voix du silence. It is the strange beauty of these forms created by encounters: Greece, Buddhism, Persia. Whence the “Graeco-Buddhist” styles (1st-3rd centuries) then the “Irano-Buddhist” (3rd to 7th centuries). “It seemed natural to sculptors […] to first depict supreme wisdom by supreme beauty”, a mixture that Malraux wanted to call the “metamorphoses of Apollo”. All that, he said, in a “root versus root dialogue”. But this latter formulation, which says a whole lot, also raises the question: so what is a dialogue versus? The sculpted Buddhas, the frescoes, didn’t they all make a dialogue with? Didn’t the forms understand one another, and sing together? Didn’t the splendour address all those passing by in front of the cliff? Splendour is power. This can immediately be seen at Bamiyan, even today with the Buddhas destroyed.

XVII

Élégie de Bâmiyân : sa splendeur est son malheur. Cela fut ainsi, cela sera. C’est le paysage lui-même — la géologie, la géographie, l’histoire — qui en décide. Splendeur, celle qu’André Malraux chantait dans Les Voix du silence. C’est l’étrange beauté de ces formes nées de la rencontre : la Grèce, le bouddhisme, la Perse. D’où les styles « gréco-bouddhique » (Ier-IIIe siècles) puis « irano-bouddhique » (IIIe-VIIe siècles). « Il semblait naturel aux sculpteurs […] de figurer d’abord la suprême sagesse par la suprême beauté », mélange que Malraux voulut nommer les « métamorphoses d’Apollon ». Tout cela, disait-il, dans un « dialogue racines contre racines ». Mais cette dernière formulation, qui dit beaucoup, pose aussi la question : qu’est-ce donc qu’un dialogue contre ? Les Bouddhas sculptés, les fresques, tout cela ne faisait-il pas dialogue avec ? Les formes ne s’entendaient, ne chantaient-elles pas ensemble ? La splendeur ne s’adressait-elle pas à tous les passants devant la falaise ? Splendeur est puissance. Cela se voit immédiatement à Bâmiyân, même aujourd’hui les Bouddhas détruits. Le malheur, lui, est venu des pouvoirs. C’est-à-dire de la rage à s’approprier la splendeur et à la gouverner contre tout dialogue, contre tout mélange, contre tout passage.Misfortune, for its part, has come from powers. Which is to say, from the rage to appropriate splendour and govern it versus all dialogue, versus all mixture, versus all passage.

XVIII

We should turn the elegy into a refrain. The elegy is the art of adults at the moment when they understand everything they have lost. The refrain is the art of children playing amid rubble, playing at making loops: dancing, bringing back the ghosts of a memory which adults, it so happens, thought lost. In Hana Makhmalbaf’s film Le Cahier [The Notebook], hardly has the fearsome vision of the blowing-up of the Buddhas of Bamiyan been received full face, than everything starts, or everything starts again, with the vision of a child who, from a crack in the cliff, chants its alphabet, like a refrain. So children will go on playing in front of the cliff. They will have fun looking at—and exploring—the holes which stud it. They know that in caves lie times. The way the grandfather’s forehead bears wrinkles and wounds, and the writing of his whole history. So they will perhaps imagine the cliff itself like the gigantic forehead of a benevolent person still under the earth, who will one day re-emerge in a strength that no power will ever be able to contain.

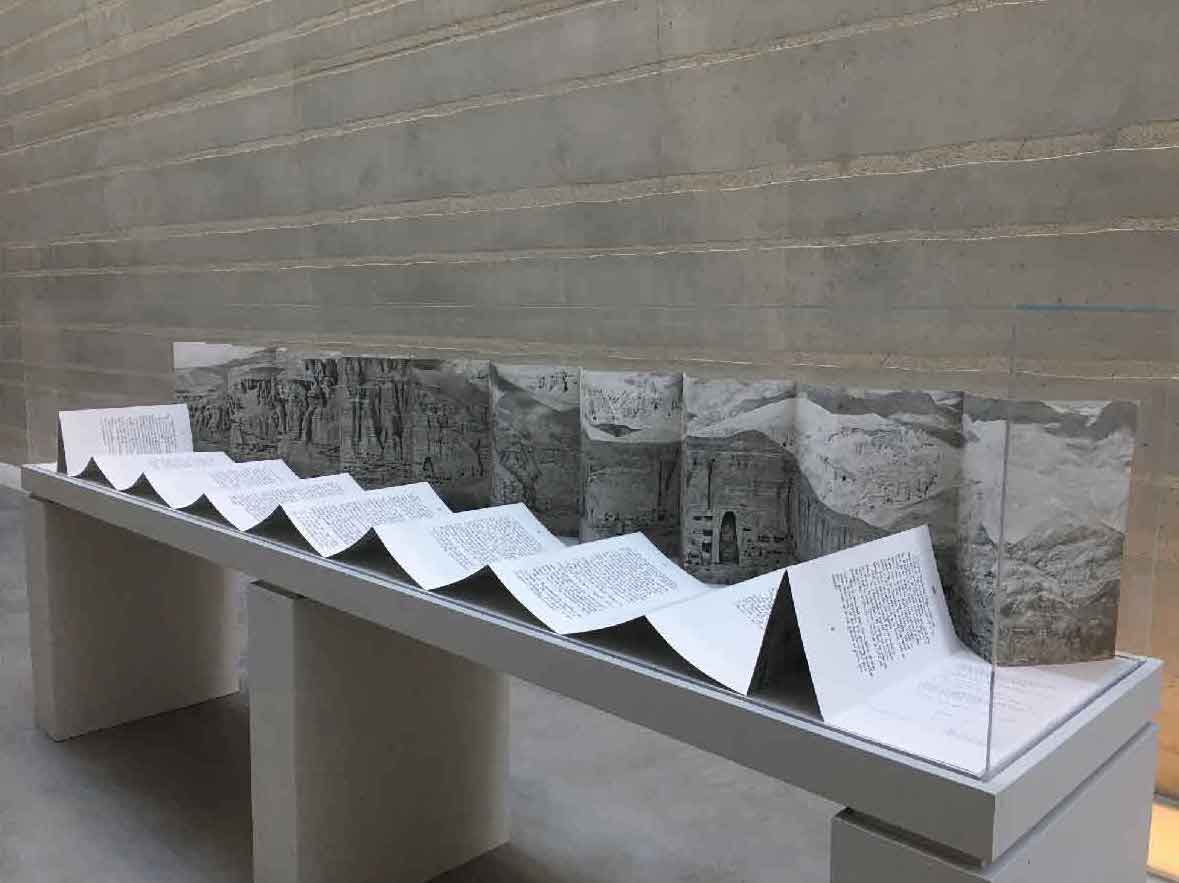

Antres-Temps (Ritournelle de Bâmiyân)Pascal Convert, Georges Didi-Huberman livre d’artiste tirage jet d’encre et sérigraphie sur Velin d’Arches 250 g.

Antres-Temps (Ritournelle de Bâmiyân)Pascal Convert, Georges Didi-Huberman livre d’artiste tirage jet d’encre et sérigraphie sur Velin d’Arches 250 g.

/ Accueil /

Biographie / Oeuvres / Expositions / Films / Thématiques / Documents

Textes - articles / Editions / Liens - contact / Au hazard