Archéologie de l'architecture, de l'enfance, de l'histoire, du corps, des temps

1991

Sommeil

Entretien avec Pascal Convert - Mémoire

Entretien avec Michel Assenmaker

Thématiques - Ornement - Dessin mural

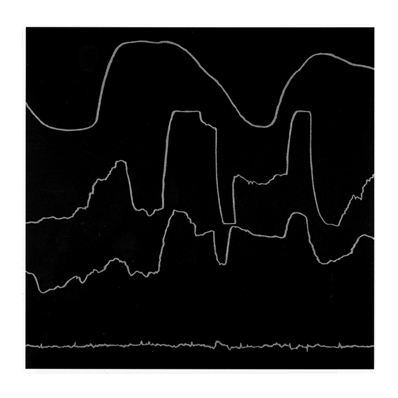

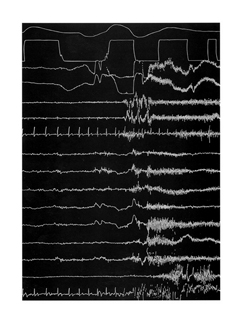

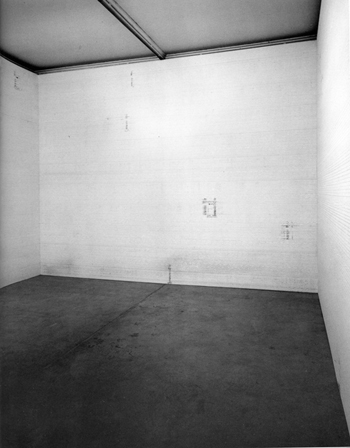

Autoportrait, polygraphies de sommeil, 1991. (16-17 janvier 1991, page 989, 990, 991), marmorite noire, 156/315/1,5cm. Vue de l'exposition au CapcMusée d'art contemporain de Bordeaux.

Autoportrait, polygraphies de sommeil, 1991. (16-17 janvier 1991, page 989, 990, 991), marmorite noire, détail.

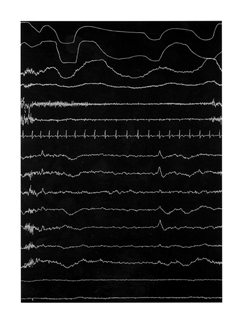

Autoportrait, polygraphies de sommeil, 1991. (16-17 janvier 1991, page 1098, réveil), marmorite noire, 156/110/1,5cm.

Autoportrait, polygraphies de sommeil, 1991. (16-17 janvier 1991, page 427l), marmorite noire, 156/110/1,5cm.

Autoportrait, polygraphies de sommeil, 1991. (16-17 janvier 1991, page 675l), marmorite noire, 156/110/1,5cm

.

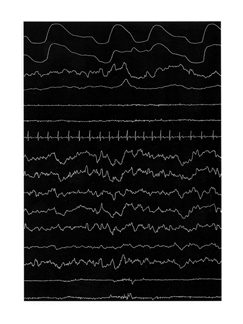

Chambre de sommeil, polygraphies de sommeil, 1991. (16-17 janvier 1991, page 300 à 840), mine de plombsur toile de lin, deux éléments de 402/544cm, un élément de 402/517cm. Vue de l'exposition au CapcMusée d'art contemporain de Bordeaux.

Empreinte, Bergère XIXe, 1992. Cire blanche, 90/59/69cm.

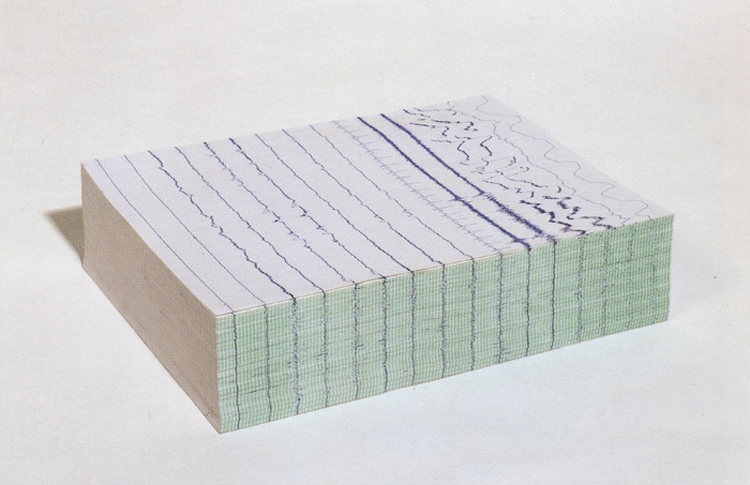

Polysomnographie, 16-17 janvier 1991, 113 pages.

Chambre à coucher

C'est par le sous-sol de la demeure que l'on accède à deux pièces qui se ressemblent, deux pièces jumelles : d'un côté, la chambre à coucher et, de l'autre, le lieu de l'ancêtre. On pourra donc penser que la chambre à coucher est noire comme la nuit, sans fenêtres en tout cas. Ses fenêtres, c'est la nuit elle-même, la nuit gravée à même le mur (mais le mur, ici encore, est de vitre épaisse, vitre noire sans au-delà visible. Chambre « psychique » par excellence, dans la simple mesure où sa visualité semble conçue pour susciter — ou rejouer — l'acte de fermer les yeux, façon de les ouvrir à l'Obscur. Lieu pour le sommeil, l'oubli ou le rêve. Ou lieu pour l'insomnie de celui qui regarde sans rien voir. Lieu pour graver, dans son rythme insu, l'oubli même des rêves.

Pascal Convert s'est prêté un jour à l'expérience bizarre d'une nuit d'hôpital où des « capteurs de sommeil » tracèrent sur plus de milles pages — tout un livre, tout un volume — les seize courbes inquiètes de son état d'inconscience. L'artiste s'exposait gisant, comme un épileptique terrassé, au relevé graphique d'un espace dont il ne savait rien, dont il ne saura rien, et dont nous non plus ne saurons rien, sauf qu'il compte pour beaucoup, cet « espace », dans la rémanence de ses images mentales, dans la structure de sa pensée et dans l'efficacité productive des plages d'oubli où son œuvre se fomente. En regravant ces traces sur quelques grandes dalles successives de marmorite noire, Pascal Convert commence de réinventer — en « textes » purs de lisibilité, en plans et en volumes — un lieu pour ce temps paradoxal et intime. La chambre à coucher de notre demeure n'a donc pas besoin de la présence d'un lit : car c'est le sommeil lui-même qui s'expose là, selon une sorte de cristallisation alchimique, en pans obscurs qui tiennent à la fois du tableau (puisque présentés à hauteur du regard sur une cimaise) et de la stèle (puisque exclusivement minéraux, gravés dans cette espèce de marbre vitreux que l'on emploie couramment pour les dalles funéraires).

On comprendra, dès lors, que si Pascal Convert intitule Autoportraits ces « gravures de polygraphie » de son sommeil, c'est en vertu d'un déplacement radical du genre esthétique par lequel nous reconnaissons en général une œuvre d'art comme un autoportrait. Double est au moins ce déplacement : dans son processus, d'abord, qui substitue une fois de plus le paradigme indiciaire à toute description iconique ou mimétique. De ce point de vue, la radicalité du choix se marque dans l'inexistence physique de ce dont les traces sont ici les traces : c'est d'une entité parfaitement virtuelle en effet — et passagère : temporaire, temporelle — que les « polygraphies » donnent l'indice enchevêtré. D'autre part, la notion d'autoportrait s'abîme dans un vertige où nous place l'imagination du référent subjectif : car ce n'est pas le visage du sujet qui fait ici l'origine de l'autoportrait ; plutôt l'intérieur impensable d'un visage reclos dans le sommeil mais livré, ouvert aux figures — désormais oubliées — du rêve. On pense à cette phrase passablement énigmatique, tracée par Freud peu avant par sa mort, cette phrase où insistait la question des questions, concernant tout ce qui se passe à l'intérieur de notre crâne : quelle en est l'étendue ? De quelle sorte de lieu peut-il s'agir ?

« Il se peut que la spatialité soit la projection de l'appareil psychique. Vraisemblablement aucune autre dérivation. Au lieu des conditions a priori de l'appareil psychique de Kant. La psyché est étendue, n'en sait rien (1). »

Mais la « chambre à coucher » — l'expression est mienne, elle présente sans doute le défaut de trop immédiatement « référer » ou « raconter » l'œuvre de Convert — offre un lieu visuel, un lieu œuvré pour ce lieu impossible à penser, ce lieu indéchiffrable du sommeil où l'artiste plonge peut-être comme dans l'océan même, l'océan sombre de son histoire. Regardons ces pans de marmorite gravée, regardons leurs traces en continu comme l'écriture illisible d'une autobiographie à la fois parfaite (du moins l'imaginé-je) et parfaitement inaccessible.

Il est significatif que Marcel Proust soit revenu, et constamment, sur la difficulté, en droit insurmontable, d'une autobiographie qui serait racontée par le sommeil lui-même (2). Ce sommeil lourd et sans images, Proust y voyait justement « la seule invention, le seul renouvellement qui existe dans la manière de conter, toutes les narrations à l'état de veille, fussent-elles embellies par la littérature, ne comportant pas ces mystérieuses différences d'où dérive la beauté (3). » Et « dans ce sommeil lourd », disait-il ailleurs, « se dévoile pour nous » tout le bric-à-brac de notre existence, qui dépasse théoriquement, par son étendue, notre propre capacité à lui donner des figurations directes : « [...] le retour à la jeunesse, la reprise des années passées, des sentiments perdus, la désincarnation, la transmigration des âmes, l'évocation des morts, les illusions de la folie, la régression vers les règnes les plus élémentaires de la nature (4) »... Or, ce que la Recherche invente n'est rien d'autre qu'une série articulée de lieux dans lesquels toute cette circonvolution intérieure du corps en même temps « se disloque » et « s'étire en hauteur pour prendre exactement la forme de la chambre » où sommeille l'artiste narrateur (5).

Voilà pourquoi, lorsqu'il parle d'un lieu architecturé, Proust en vient-il à le définir comme « un édifice occupant, si l'on peut dire, un espace à quatre dimensions — la quatrième étant celle du Temps », à comprendre comme le temps du sujet clivé dans l'exercice de sa mémoire (6). Voilà pourquoi nous pourrions nommer chambres du temps ces demeures mnémoniques qui se succèdent ici hors de toute narrativité, de même que l'immense narration proustienne les faisait se succéder comme autant de lieux hypnagogiques (7). Or, ce qui se joue dans ces chambres du temps ne serait peut-être rien d'autre qu'un rabattement de l'état du lieu (visible, regardable) sur l'état du sujet (invisible, obnubilé alors même qu'il nous regarde et nous concerne). Ce rabattement, nommons le une hantise : celle de ressentir, sur les parois assombries mais encore encore miroitantes d'un pan de marmorite, la transparition, mais abstraite, de quelque chose comme un double exact du sujet, son image faite de pur « décor ». Et nous sommes bien là-devant comme dans l'équilibre crépusculaire d'une sorte de « connaissance par les gouffres (8) ».

Mais regardons encore ces grands panneaux sombres donnés comme des autoportraits. Deux aspects continuent de nous y frapper. C'est, d'abord, une manière de ressemblance qui les tient ensemble dans la variation pourtant aiguë, énervante, de chaque trait avec chacun des autres. Une ressemblance proprement interminable se déploie ici virtuellement, elle qui portant ne ressemble à rien qui nous y ferait reconnaître l'expressivité d'un portrait. Une ressemblance aussi interminable que l’espace visuel où la nuit plonge toute chose. Aussi interminable que l’espace virtuel attribuable au rêve lui-même :

« Le rêve est le réveil de l'interminable. [...] Le rêve touche la région où règne la pure ressemblance. Tout y est semblant, chaque figure en est une autre, est semblable à l'autre et encore à une autre, et celle-ci à une autre. On cherche le modèle originaire, on voudrait être renvoyé à un point de départ, à une révélation initiale, mais il n'y en a pas : le rêve est le semblable qui renvoie éternellement au semblable (9). »

À cette ressemblance en perpétuelle consécution interne, reclose sur elle-même — automimétique, comme on parlerait d'un autoérotisme primordial —, répond le second aspect visuel de ces gravures sur verre : c'est leur rythmicité essentielle, qui leur donne un statut précis de « forme dans l'instant qu'elle est assumée par ce qui est mouvant, mobile, fluide (10) ». Une rythmicité qui fait donc de la forme elle-même, et de son absolue rigueur, quelque chose comme ce « voltige autour d'un gouffre », ce « rythmique suspens du sinistre » dont parlait Mallarmé (11). Pourquoi un gouffre ? Pourquoi le suspens d'un sinistre ? Quelle chute commande donc ces seize tracés nerveusement tenus ?

Igitur, là encore, pourrait donner la fable d'une réponse. Tout s'y passe entre la pure forme rythmique d'une flamme de bougie et sa possibilité d'être éteinte, de verser dans la nuit par une seule expiration légère — « ce simple fait qu'il [l’enfant Igitur] peut causer l'ombre en soufflant sur la lumière (12) ». Voilà pourquoi, dans le récit de Mallarmé, les choses visibles elles-mêmes resteront toujours menacées par la « loi de l'ombre (13) » ou par la loi de la nuit. S'avancer hors de soi dans l'intimité rythmique de la nuit, tel est en effet l'acte majeur, le mouvement même d'Igitur (14). Et Mallarmé, là-dessus, donne la double précision visuelle d'un lieu qui procède par pans, par « couches d'ombre », et qui finit par circonscrire un volume, le « volume des nuits (15) ». Tout cela scandé, rythmé par un mouvement de pendule, par le battement d'ailes d'un oiseau de nuit, par le double heurt des portes d'un tombeau — et, au milieu du récit, par les pulsations du cœur où le personnage lui-même se replie et s'inquiète :

« L'ombre pure domine [...]. Tandis que devant et derrière se prolonge le mensonge exploré de l'infini, ténèbres de toutes mes apparitions réunies, à présent que le temps a cessé et ne les divise plus, retombées en un lourd somme, massif [...], dans le vide duquel j'entends les pulsations de mon propre cœur. Je n'aime pas ce bruit : cette perfection de ma certitude me gêne : tout est trop clair, la clarté montre le désir d'une évasion ; tout est trop luisant, j'aimerais rentrer en mon Ombre incréée et antérieure, et dépouiller par la pensée le travestissement que m' a imposé la nécessité, d'habiter le cœur de cette race (que j'entends battre ici) seul reste d'ambiguïté. À vrai dire, dans cette inquiétante et belle symétrie de la construction de mon rêve, laquelle des deux ouvertures prendre, puisqu'il n'y a pas de futur représenté par l'une d'elles ? Ne sont-elles pas toutes deux, à jamais équivalentes, ma réflexion (16) ? »

Là encore, une symétrie gémellaire fait du lieu un véritable labyrinthe. Au centre de celui-ci — comme au centre du battement rythmique, sa syncope —-, gît le gouffre ou le sinistre. C'est lui que Mallarmé nomme hasard, et que je préférerais ici appeler l'événement. C'est lui qui justifie la chute d'Igitur, son presque dernier acte : jeter deux dés, comme on jetterait deux petits volumes géométriques voltigeant autour d'un gouffre virtuel (17). Dans sa demeure de mémoire, Pascal Convert se réserve lui aussi un moment pour jeter les dés : ce sont deux plaques de marmorite, intitulées ensemble Portraits, et qui ne reproduisent pas plus le tracé orienté d'un rythme onirique que les traits humanisés d'un quelconque personnage. Ce ne sont que deux relevés jumeaux — mais discrètement atteints, dans leur graphisme labyrinthique, par de « mystérieuses différences » —, que l'artiste nous dit être de papiers déchirés. Voilà peut-être leur événement muet : non pas deux petits volumes géométriques, mais deux feuilles mises un jour l'une contre l'autre — deux portraits, est-il écrit — et, ce même jour, qui sait, déchirées ensemble, exfoliées, éparpillées dans le hasard des traits de déchirures. Plus tard recueillies, relevées jusque dans leurs traits de déchirures, reconstruites dans leur volume, dans leur bas-relief de déchirure.

Chambre de l'ancêtre

Non loin de là s'ouvre la chambre de l'ancêtre. N'imaginons pas qu'il y dorme ; imaginons plutôt que son ombre y règne, et que le sommeil de l'artiste lui a fait ici comme un écrin de mémoire muette. C'est la mémoire — toute relation d'ancestralité nous y convoque — d'avoir été, à chaque insituable moment, déchirés ensemble. Comme si toute transmission généalogique, qui donne aux enfants l'étrange capacité de reproduire et de « relever » les traits parentaux, obligeait aussi qu'y soient relevés les traits de déchirures. De la toile, ici, est tendue, partout sur les murs. Mais son apprêt blanc nous déplacera vite d'une image de tapisserie — que la pièce close appelle clairement — vers celle d'un gigantesque tableau en attente de sa peinture, à peine esquissé de traits, un tableau replié en quatre pour former le volume même de la chambre. On devra donc imaginer que l'ancêtre fut un peintre — ou qu'au moins l'ancestralité prend ici (et ce n'est pas la première fois, depuis le début de notre parcours) la figure d'une histoire de la peinture.

Ici se trouve également le fauteuil de cire, déjà évoqué, le fauteuil nommé Empreinte. Il ressemble un peu à ces trônes étrusques sculptés dans le tuf des chambres funéraires de Cerveteri, sculptés exactement dans la matière des tombeaux. Il présente aussi, par sa matière — la cire ayant été posée en couches successives, séparées dans l'épaisseur, en ondes aimeront-on dire —, une certaine analogie avec cette substance magique entre toutes : l'albâtre, opaque et translucide en même temps, qui fit la matière des tombeaux mais aussi, à Byzance, des mystiques fenêtres de mausolées. Il me rappelle enfin, par association, le fauteuil impérial byzantin sur lequel autrefois, en l'absence du souverain, on faisait trôner — et littéralement régner — le Mandylion, c'est-à-dire l'image achiropoïète et indiciaire présentant, à l'état de trace sur un trivial mouchoir, le visage du Dieu. Tout ce dispositif, avec les associations qu'il suggère, ne fait que préciser encore l'essentielle composante généalogique de cette œuvre.

« Je ne veux pas connaître le Néant, avant d'avoir rendu aux miens ce pourquoi ils m'ont engendré (18) » : cette phrase centrale de l'enfant Igitur — « malgré la défense de sa mère allant jouer dans les tombeaux » —, cette phrase dit bien le devoir généalogique que se donne peut-être, à un niveau ou à un autre, tout artiste. N'y voyons surtout pas un simple exercice de piété filiale : car c'est, en un sens, du contraire qu'il s'agit tout aussi bien. Il s'agit encore d'une relève. « Si j'écris leur histoire, ils descendront de moi » — telle serait la décision du poète à l'égard de ses ancêtres. La décision du sculpteur sera, plus spécifiquement, de produire des lieux et des volumes cryptophores, c'est-à-dire porteurs d'un habitacle pour l'objet perdu, voire pour la perte elle-même, la perte de l'objet, la perte à l'œuvre dans l'édification de tous les autre objets « vivants (19) ».

« Igitur, tout enfant, lit son devoir à ses ancêtres (20) » — et l'on sait ce qui en sortira : un poème orphelin, un livre ouvert et refermé. Un livre dont Mallarmé exigeait qu'il fût d'abord « architectural (21) ». La Chambre de Pascal Convert, ouverte et refermée, expose quant à elle ses murs comme les pages d'un illisible poème sans fin. Pages de lin blanc où s'inverse optiquement le dispositif à l'œuvre dans la première chambre (je veux dire dans les Autoportraits de marmorite noire) : car les seize tracés du sommeil y reviennent, s’y multiplient, s'y étendent (leur cadre devient la pièce elle-même, la pièce tout entière), finement reportés à la mine de plomb sur l'immense toile apprêtée. Nous sommes là-devant comme devant les Reconstitutions d'intérieurs, mais aussi comme devant une page d'écriture architecturale, purement « décorative ». L'artiste, lui, s'y trouve peut-être comme Igitur descendu dans les sous-sols de sa généalogie : lisant son sommeil à son ancêtre. Faisant de son sommeil l'espace cryptique d'un état d'absence à l'Autre : état de deuil fondamental et d'être-orphelin parmi d'autres.

Ainsi l'artiste ne sera-t-il devant son œuvre que dans son lieu — expression qu'il faudrait entendre de façon absolument resserrée, à l'image de ces corps médiévaux portant sur eux-mêmes, en eux-mêmes, leur propre arbre généalogique. Ou bien à l'image de ces auteurs spirituels d'autrefois tourmentés par d'obscures questions généalogiques — pourquoi survivons-nous, et si difficilement, à nos pères ? —, faisant de ce tourment un exercice même, disaient-ils de la conversion :

« Convertit faciem suam ad parietem — il convertit, il contourna sa face à la muraille (Isaïe, XXVIII). Mon visage, Maître, mes yeux, intérieurs et extérieurs, que j'ai ci-devant tournés à voir et aimer les choses terriennes, frêles et mortelles, maintenant je les élève humblement, [...] je les dresse pour regarder votre chair déchirée, et la muraille de votre patiente humilité. [...] Ceci donc est la vraie méditation, Maître, ceci est vraiment contourner (convertere) le visage (22). »

Pascal Convert nomme-t-il ces murailles Autoportraits parce qu'il voudrait entrevoir un visage dans les lézardes graphiques du relevé de son sommeil, comme autrefois les marbres veinés en recelèrent pour tant d'esprits inquiets ?

Georges Didi-Huberman, extrait de "La demeure, la souche".

1 - S. Freud, « Résultats, idées, problèmes » (1938), trad. dirigée par J. Laplanche, Résultats, idées, problèmes, II, Paris, PUF, 1985, p. 288. Cette phrase est commentée par P. Fédida, « Théorie des lieux. Deuxième partie », Psychanalyse à l'Université, XIV, 1989, n° 56, p. 9-16.

2 - Il faut redire ici que les enfants comme les philosophes trouvent dans la fable une voie pour détourner l'obstacle. Sur le rapport de la fable et du sommeil, cf. P. Fédida, « Le conte et la zone d'endormissement » (1975), dans Corps du vide et espace de séance, Paris, Delarge, 1977, p. 155-191.

3 - M. Proust, À la recherche du temps perdu, op. cit., III, p. 124. Je souligne ici ce qui me semble renvoyer aux « mystérieuses différences » que les Polygraphies de sommeil entretiennent les unes par rapport aux autres.

4 - Ibid., I, p. 3.

5 - Ibid., I, p. 5. Je souligne.

6 - Ibid., I, p. 61.

7 - C'est-à-dire des lieux délivrant ces « visions du demi-sommeil » justement caractérisées par leur fragmentation, leur irréalité et leur vocation à la découpe la plus précise, la plus hallucinatoire, illuminée comme à travers des vitres. Cf. D. Mendelson, Le Verre et les objets de verre dans l’univers imaginaire de Marcel Proust, op. cit., p. 99-104. Cf. également B. Leroy, Les Visions du demi-sommeil (hallucinations hypnagogiques), Paris, Alcan, 1926.

8 - Sur la phénoménologie de la hantise comme identification au décor (les murs d'une chambre, par exemple), cf. M. Guiomar, Principes d'une esthétique de la mort, Paris, Corti, 1988, p. 308-309 et 315-318. Quelque chose de cet ordre se joue déjà dans le début du texte de Baudelaire, « La chambre double » (1862), Œuvres complètes, op. cit., I, p. 280.

9 - M. Blanchot, L'Espace littéraire, op. cit., p. 365-366.

10 - C'est à cette définition formaliste, en effet, qu'aboutissait l'enquête sémantique menée sur le mot ryhmos par E. Benvéniste, « La notion de rythme dans son expression linguistique » (1951), Problèmes de linguistique générale, Paris, Gallimard, 1966, p. 333.

11 - S. Mallarmé, « Un coup de dés... » (1897), Œuvres complètes, op. cit., p. 280.

12 - Id., « Igitur », ibid., p. 433.

13 - « Quand l'ombre menaça de la fatale loi / Tel vieux rêve, désir et mal... » Ibid., p. 67.

14 - Cf. M. Blanchot, L'Espace littéraire, op. cit., p. 137-144.

15 - S. Mallarmé, « Igitur », Œuvres complètes, op. cit., p. 437.

16 - Ibid., p. 438.

17 - Ibid., p. 441 (et scolie p. 451).

18 - S. Mallarmé, « Igitur », Œuvres complètes, op. cit., p. 451.

19 - Sur cette idée de crypte portée, cf. les analyses de N. Abraham et M. Torok, « L'objet perdu — Moi. Notations sur l'identification endocryptique » (1975), L'Écorce et le noyau, Paris, Flammarion, 1978 (éd. 1987), p. 295-317.

20 - S. Mallarmé, « Igitur », Œuvres complètes, op. cit., p. 433.

21 - Id., « Autobiographie » (1885), ibid., p. 663.

22 - C. Borromeo, Divines contemplations et sainctes conférences de l'Ame avec son Dieu, trad. B. D. Viette, Paris, Chappelet, 1608, p. 114-115.

/ Accueil /

Biographie / Oeuvres / Expositions / Films / Thématiques / Documents

Textes - articles / Editions / Liens - contact / Au hazard