Archéologie de l'architecture, de l'enfance, de l'histoire, du corps, des temps

1991-1993

Autoportraits

Sans titre, (Autoportrait), 1993. Porcelaine de Sèvres, biscuit, émail bleu, acier Inoxydable. 60/40 cm. Collection de l'artiste.

La rencontre du projet (une empreinte négative de la tête contenue dans une urne suspendue) et du matériau (la porcelaine de Sèvres) a entraîné l'artiste dans une chaîne opératoire extrêmement délicate. « Les opérations nécessaires à la fabrication de cette pièce sont multiples et complexes. Il faut compter une durée d'une année du projet à la réalisation finale. Seule la compétence de la Manufacture nationale de Sèvres pouvait permettre la production de cette œuvre.

Le moulage de la tête a été effectué à partir d'un enregistrement vidéo laser (scanner). Cet enregistrement a permis, au moyen d'un automate, la réalisation d'un "buste" en plâtre d'échelle 1.

Le retrait d'environ 16 % que subit à la cuisson toute pièce en porcelaine de Sèvres nous a obligés à agrandir ce "buste" au moyen d'un pantographe pour produire un buste semblable mais d'une échelle supérieure, en sorte qu'à la cuisson la tête reste à l'échelle 1. Cette opération a été effectuée dans l'atelier de sculpture-modelage des figures.

Une fois ce buste réalisé, s'est posée la question de son moulage, l'objectif étant de parvenir à une pièce en négatif, ce qui était tout à fait nouveau dans la production de la Manufacture. Après réflexion, il nous est apparu qu'un moulage de la tête à souspièces ne nous permettrait pas d'aboutir à un résultat correct. Il a donc été décidé d'utiliser une technique plus" simple" : la tête a été directement recouverte de barbotine (porcelaine composée de kaolins et d'argiles, pâte encore molle) que nous avons démoulée après estampage au moyen de fils à couper le beurre posés préalablement sur le plâtre. Nous avons ainsi obtenu trois fragments qui, une fois rassemblés à nouveau par estampage, ont constitué une empreinte négative de la tête. L'émail bleu de Sèvres n° 30 qui se trouve à l'intérieur de la tête a été effectué par trempage (avant cuisson).

En ce qui concerne l'ume contenant la tête, l'atelier de moulage-tournage de la Manufacture a réalisé un positif en plâtre (tournassage du modèle) à une échelle de 116 % par rapport à l'échelle désirée. La fabrication d'un moule à pièces de cette urne a permis le coulage de la barbotine par l'atelier de grand coulage, et l'urne, démoulée et séchée de manière naturelle, est tournassée (polie) à sec.

Les deux éléments, la tête négative et l'urne, ont été cuits séparément. La tête, étant émaillée, a subi deux cuissons, l'une au "four de dégourdi" (l'autre au "four de bleu" (1360°C). L'urne a subi une cuisson à 1300°C telle qu'elle se pratique pour la fabrication des biscuits.

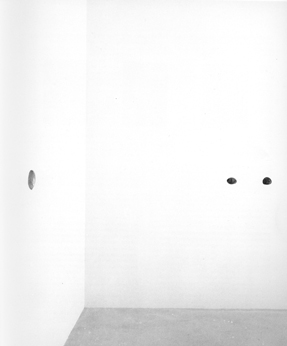

Autoportrait, 1992.

Empreintes négatives incriustées dans le mur. Argent sur cuivre,

3 éléments (tête et bras)

détail de l’installation

Collection CapcMusée d’art contemporain.

Le moulage de la tête a été effectué à partir d'un enregistrement vidéo laser (scanner). Cet enregistrement a permis, au moyen d'un automate, la réalisation d'un "buste" en plâtre d'échelle 1. Un moule à sous-pièces en

plâtre a été réalisé à partir de cette matrice. À partir d'un tirage en cire, une technique d'électrolyse de cuivre (réalisée par un orfevre professionnel) a permis la réalisation d'une tête négative qui a été argentée par

électrolyse d'argent sur cuivre. Cette pièce est destinée à être incrustée dans un mur, en sorte que l'orifice

du cou crée une ouverture dans le plan mural.

Autoportrait, 1991, empreinte d'autoportrait peint (1963). Mine de plomb sur plâtre, 35/35/2cm.

Autoportrait, 1991, reproduction d'autoportrait peint (1963). Argent repoussé, 35/35/1,5cm.

Autoportrait, 1991, reproduction d'autoportrait peint (1963). Argent repoussé, 35/35/1,5cm.

Autoportrait, 1991, empreinte d'autoportrait peint (1963). Cristal et plâtre, 35/35/2cm.

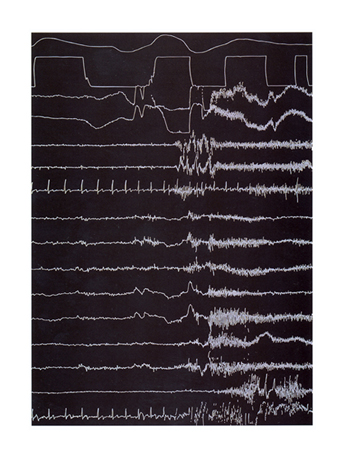

Autoportrait, polygraphies de sommeil, 1991. (16-17 janvier 1991, page 989, 990, 991), marmorite noire, 156/315/1,5cm.

Autoportrait, polygraphies de sommeil, 1991. (16-17 janvier 1991, page 1098, réveil), marmorite noire, 156/110/1,5cm.

Mur avec anfractuosités

Une rêverie architecturale se déploie donc ici — et presque partout dans cette exposition — comme une rêverie organique. Pascal Convert évoque quelquefois le modèle, encore issu du XIXe siècle, d'Alice aux Pays des merveilles. Mais ce n'est ici, bien sûr, ni du passage à un univers surchargé d'images insolites qu'il est question, ni d'un univers où toute chose aurait changé de dimensions. La demeure de Pascal Convert n'est pas un royaume souterrain, n'est pas encombrée d'êtres fantastiques et s'attache scrupuleusement — parce que le processus qui la gouverne est un processus du relevé, du report indiciaire — à respecter l'échelle de toute chose ou presque. La tonalité carrollienne vient d'ailleurs : elle vient d'un travail constant pour présenter dans le plan l'au-delà du plan, et dans le volume l'en-deçà du volume. Elle vient aussi d'un trait fort bien exprimé par Pierre Fédida lorsqu'il parle d'Alice, et selon lequel, dans cette architecture-là, « le corps est une oubliette (3) ».

Qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Que le corps se perd dans le lieu, façon oublieuse de s'y souvenir. Et que le lieu se construit pour présenter cette perte aussi exactement que possible. Dans la chambre où nous sommes il n'y a même plus de mobilier — potiches ou fauteuil —, et les murs n'opposent au regard qu'une parfaite neutralité blanche. Seulement deux ou trois trous, deux ou trois orifices, mais obscurément brillants, on ne peut dire autrement, attendent d'être vus de près. On découvre alors des cavités faites d'argent poli, dont la forme interne (mais on aura compris que cette dernière expression n'est que redondance : la seule forme à voir est ici interne) évoque immédiatement une organicité, on ne saurait d'abord dire laquelle. Deux conduits qui pénètrent dans le mur, se ramifient — et l'on pourra d'abord penser entrailles, tubes pulmonaires, artères agrandies. Mais, à y réfléchir un peu, la solution visuelle s'avère bien plus simple, à condition toutefois d'inverser notre attente visible à l'égard de la notion même de corps représenté. Ces deux trous à hauteur d'épaules, ce sont simplement deux bras (mais deux « bras-trous ») antés horizontalement dans la muraille, et dont on parvient à voir jusqu'au bout des doigts (mais des « doigts-creux »). On pense à quelque chose comme une réversion exacte de ces anciens reliquaires d'argent en forme de bras levés, laissant quelquefois s'ouvrir une cavité pour y exhiber, sous un cristal, le cubitus voué au culte...

Le corps en ses parties — une tête et deux bras, en l'occurrence — exhibe quoi qu'il en soit, ou plutôt laisse entrevoir, une sorte d'inversion systématique du corps en ses composantes volumétriques. Notre corps visible se présente aux autres comme un volume plein ; ici, il se réduit à une anfractuosité aux contours inquiétants. Notre corps visible se présente aux autres comme isolé dans l'espace, comme individuel, c'est-à-dire indivis ; ici, il s'emmure d'avoir été proprement découpé, c'est-à-dire voué à une volontaire dissémination spatiale. La notion du moulage corporel, pourtant bien en jeu, se refend elle-même dans une série de paradoxes visuels enchâssés, qui font obstacle à la reconnaissance servile ou rassurée d'organes pourtant exactement reportés (et cela éloignerait notamment Pascal Convert d'un Bruce Nauman, pour le rapprocher plutôt, mais selon une thématique évidemment sans commune mesure, d'une œuvre comme celle de Giuseppe Penone).

Et c'est tout cela — cette inversion, cette dissémination — que Convert appelle encore un acte d'Autoportrait. Son propre corps soumis à la découpe, au moulage et au renversement volumétrique : la troisième cavité, pratiquée dans le mur à hauteur de regard, n'est rien d'autre que sa tête elle-même, dont il ne dit qu'une chose en la regardant : « C'est un trou, c'est une décollation. » Comme si, contredisant figuralement l'espace objectif devant lui (le mur contredit par une cavité elle-même paradoxale, plus étroite à son embrasure qu'en son centre), Pascal Convert inventait un lieu du dedans, hautement subjectif, à mi-chemin entre la hantise et la méditation. Car la hantise comme la méditation savent donner lieu à une spatialisation paradoxale du visage, du corps propre ou d'un seul organe projeté et en même temps renversé dans sa figuration, dans sa volumétrie... « Maison, pan de prairie, lumière du soir, soudain vous vous donnez une face humaine ; vous êtes près de nous, embrassants, embrassés (4)... »

On ne s'étonnera pas de retrouver, ici encore, un trait phénoménologique commun à cette « sortie hors de soi » pour « descendre en dedans de soi-même » que constituait autrefois — mais au titre d'une Altérité suscitait par la croyance — l'invention de demeures spirituelles, demeures de hantises et de méditations sans fin. Car, dans ces demeures spirituelles constamment investies d'un destin anatomique, les parois toujours s'ouvraient, se retournaient comme des lèvres blessées, s'agençaient en replis et en anfractuosités, s'inventaient en topologies à inclusions impossibles (5). Les palais de cristal se visitaient comme on entrerait dans un cœur, les demeures avaient têtes et bras dans lesquels on pénétrait jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des cheveux. Saint Bernard, par exemple, fixa son regard sur les « anfractuosités de la pierre » et les « cavités de la muraille » où nous lisons toute l'ardeur amoureuse du Cantique des cantiques. Mais, dans « ces trous béants où je puis humer le miel de ce roc, et l'huile qui coule de sa pierre très dure », il ne voyait qu'un sanctuaire de la blessure christique, un espace pour son deuil du dieu mort (6).

Il n'y a certes pas de spiritualisation crédule ou de dérive obsessionnelle dans le travail de Pascal Convert. Mais l'abstraction du lieu y construit bien, en creux, le volume d'une absence. Un objet perdu prend place dans l'organisation du lieu : il s'y dessine en découpes, en dépôts, en lézardes graphiques, en bas-reliefs ou en anfractuosités. Il s'y médite selon une heuristique rigoureuse du plein et du vide, du haut et du bas, de l'horizontalité et de la verticalité, de l'avers et du revers, etc. — évoquant très précisément les casuistiques corporelles autrefois développées par Dürer dans son Recueil de Dresde (7). Mais, dans cette procédure extrêmement analytique, Dürer lui-même produisait des renversements plus inquiétants qu'il ne l'eût peut-être désiré d'abord : sa vision rigoureusement di sotto in sù, sa méditation directionnelle faisaient du corps humain un espace vitrifié, transparent donc vide, épouvantable en un sens parce qu'écrasé dans le plan ; mais il se reverticalisait soudain en dégageant l'image frontale de quelque chose comme une tête de mort, c'est-à-dire un cristal de la hantise.

Georges Didi-Huberman, extrait de "La demeure, la souche".

3 - P. Fédida, Corps du vide et espace de séance, op. cit., p. 270-283.

4 - R. M. Rilke, cité par G. Bachelard, La Poétique de l'espace, op. cit., p. 27.

5 - Cf. G. Didi-Huberman, Fra Angelico. Dissemblance et figuration, op. cit., p. 226-241.

6 - Saint Bernard, Sermon sur le Cantique des cantiques, LXI, (« Les anfractuosités de la pierre »), trad. A. Béguin, Œuvres mystiques, Paris, Le Seuil, 1953, p. 628-635.

7 - Cf. W. L. Strauss, Albrecht Dürer. The Human Figure. The Complete Dresden Sketchbook, New York, Dover, 1972.

Empreinte d'autoportrait peint

« Et à travers le verre apparaît l'image en or qui ressemble au défunt... » Dans d'autres versions de cette fable, l'image interne, prise dans le verre, est faite de plâtre : « On momifie le corps, à la manière des Égyptiens ou par un autre procédé, puis on l'enrobe d'une couche de plâtre (1) ». Or, il semblerait presque que l'immémorial procédé se retrouve là, sous nos yeux, dans le panneau blanc qu'au tout début de notre parcours nous avons pris pour porte. Sa monochromie et sa planéité, subtilement accidentées, sembleraient presque données à voir dans l'opération de recouvrir un visage, peut-être défunt, sous la couche blanche du plâtre et sous celle, translucide, du cristal qui la recouvre encore. Devant nous un visage semble donc s'être retiré, aplani et paradoxalement agrandi — comme en gros plan —, ne laissant reconnaître aucune physionomie, aucune expression particulières. Seulement un regard démesuré, deux grands yeux ou plutôt deux orbites largement surlignées, griffées, plâtrées ; l'axe à peine marqué d'un nez ; et, tout en bas, un réseau confus, informe, peut-être une bouche. Tout cela à peine en relief, à peine relevable et descriptible.

Exposé en regard des deux « gisants » de verre, ce panneau carré — cette dalle — renforce en nous la sensation d'un visage enterré. Et pourtant tout est donné là, verticalement, visiblement, exposé comme un tableau. Si nous cherchons l'appui d'une certitude dans le cartel, dans le titre, nous lisons : « Autoportrait ». Empreinte d'autoportrait peint (1963), 1991. Qu'est-ce que cela signifie ? Que recouvre ce syntagme à la fois précis et déroutant, à la fois simple et dédoublé ? Réfléchissons : nous sommes devant un autoportrait, dans une exposition de Pascal Convert ; il s'agit donc d'un autoportrait de l'artiste, comme il s'était agi, en 1987, d'un Appartement de l'artiste. Mais le mot Autoportrait est écrit entre guillemets ; il appelle donc immédiatement une distance à prendre. Distance à prendre avec la certitude que ce serait le visage même de l'artiste exposé qui s'exposerait là, sur le panneau blanc... Une autre distance se creuse encore dans ces simples guillemets : c'est que nous n'aurions ici, à bien lire, qu'une « empreinte d'autoportrait peint » — un autoportrait au second degré, ainsi qu'on le dit en sémiologie lorsqu'on parle de secondarité, mais aussi en généalogie lorsqu'on parle des relations de parenté. Et le titre précise « 1963 », date à laquelle notre jeune artiste, de toute évidence, n'avait pas l'âge pour peindre un tel autoportrait. Ce ne serait donc pas un autoportrait de l'artiste. Seulement sa trace — et même la trace d'un autre autoportrait —, son empreinte de plâtre (en positif) et de verre (en négatif, appliquée au précédent support comme son contre-sujet), réalisée, si on lit bien, en 1991.

Nous comprenons alors que la sensation immédiate, la sensation visuelle du retrait se confirme et s'accentue dans la déduction progressive de ce à quoi le titre de l'œuvre nous donne accès : c'est-à-dire au processus qui aura pu donner lieu à cet objet. Le visage entrevu est, en effet, devant nous, visuellement retiré ; c'est également, en toute logique, celui d'un Autre, quelqu'un d'autre que Pascal Convert. Il est cependant visuellement proche, par son agrandissement relatif et le fait qu'il occupe la totalité du champ circonscrit (lui-même de petite taille, une trentaine de centimètres de côté) ; c'est peut-être — mais toujours en toute logique — celui d'un proche de Pascal Convert. Autre et proche en même temps : voilà comment cet objet construit son opération complexe — la trace matérielle d'une trace représentationnelle, l'indice d'une icône sans nom —, voilà comment cet objet impose son incontestable aura (2). Voilà comment son essentielle mutité — car sa bouche effacée ne nous raconte toujours aucune histoire — impose la sensation de quelque chose comme un écho mourant.

Mais sa réalité de trace continue de convoquer notre regard, notre pensée. Objet extrêmement difficile à photographier — à cause du cristal qui recouvre le plâtre, à cause du caractère presque infinitésimal des perturbations matérielles qui atteignent la planéité du blanc —, ce dernier Autoportrait se présente un peu comme la dernière trace possible, ou visible, d'un enchaînement de traces ayant eu un visage pour origine. C'est une trace elle-même si proche de l'extinction visible que son origine (ou son référent) ne peut dès lors être appréhendée que comme l'objet d'une perte radicale. Voilà ce qui fait son éloignement absolu, alors même que sa visualité la présente comme extrêmement proche de nous, de notre visage.

Une double distance contradictoire aura donc été produite, œuvrée, qui donne à cet objet-trace, à cet objet du temps, un statut que l'on pourrait peut-être correctement qualifier par le mot d'anachronisme. Le titre de l'œuvre ne propose d'ailleurs rien d'autre qu'une espèce de frottement temporel, anachronique, entre les deux dates juxtaposées : « 1963-1991 (3) ». Et il nous faut bien comprendre ce frottement temporel comme l'indice d'une attitude plus générale de ce jeune artiste à l'égard d'autres temps qui ne sont ou qui ne furent pas les siens. Il est en ce sens extrêmement significatif que Pascal Convert, ayant à parler du motif autobiographique qui tend toute son œuvre, refuse simplement de parler de lui, comme tant d'autres artistes se complaisent à le faire — « je ne connais pas l'issue de mon histoire » —, et ne trouve comme recours qu'à évoquer « l'espace d'habitation des personnes âgées lorsqu'il se rétrécit au fur et à mesure de leur difficulté à se mouvoir et à s'émouvoir ». Alors :

« Pour finir, elles ne quitteront plus leur chambre, arche de Noé, forteresse intérieure ; y rassemblant tout ce qui a pu occuper leur vie. Les objets, livres, images, sont accumulés dans un désordre saisissant, comme si tout leur passé devait être à portée de leur main, de leurs yeux. L'œil pourtant ne s'attarde pas sur les choses, pas plus qu'il ne lit réellement. Il reste entre deux, glissant de motifs en motifs. La juxtaposition, la superposition des éléments visuels crée un tissu, sorte de tapis sans motif central, sans logique de symétrie ou de répétition. Effet kaléidoscopique produisant un sentiment hypnotique. Rester dans l'entre-deux, dans le vide de la vision. Et lorsqu'on dit des personnes âgées qu'elles retombent en enfance, c'est du fait de leur capacité à s'abstraire, à plonger dans un état picnoleptique. Ni nostalgie, ni crainte de l'avenir, les motifs autobiographiques ne sont là que comme des miroirs qui ne reflètent que la lumière et le vide. Je m'imaginerais facilement comme ces personnes d'un autre âge (4). »

La demeure réinventée de Pascal Convert ne manifeste elle-même ni nostalgie, ni goût de l'archaïsme (voire de l'archétype). Mais elle travaille, de façon absolument moderne et non régressive, sur une temporalité d'anachronisme, un temps qui n'est pas le sien. Moyennant quoi, elle enchâsse cet anachronisme dans une grande question généalogique, la question que tout artiste s'est posé ou se posera, à quelque moment, sur le temps des siens. Or, cette relation généalogique elle aussi se constitue dans un espace de la tension où, entre un « autoportrait » et une « empreinte d'autoportrait », entre une datation (1963) et une autre (1991), se repose inlassablement la question de savoir qui est l'artiste, qui est l’artiste de l’artiste, qui est le sujet, qui est le sujet du sujet... L 'Appartement de l'artiste finit donc bien par poser une question d'apparentement ou de parenté : quelle est cette chose exactement, ou ce paradigme, qui me fonde et me désapproprie ? Me donne mon nom et me désidentifie ? Quel est ce temps qui me déplace de mon propre âge ? Quel est ce visage qui me fait porter un deuil du visage, quelque part entre le mien et celui des miens (5) ?

Question de deuil, pour finir. Question de deuil qui n'en finit pas, parce que la perte, ses traits de déchirure, n'en finissent pas de faire œuvre dans cette œuvre. On aura bien senti, tout au long de ce parcours, que les traces, les lieux inventés par Pascal Convert servent d'écrins à une perte dont il se refuse pourtant à produire les reliques. Nous voyons, certes, des morceaux de corps argentés, ainsi qu'une version en argent repoussé du visage soumis à l'empreinte — et tout cela pourra bien évoquer les précieux métaux traditionnels des anciens trésors de reliques. L'emploi du cristal irait lui aussi dans ce sens remémoratif. Mais les rapports — bien réels — que les objets de Pascal Convert entretiennent avec la relique sont des rapports déplacés, inversés, mis en apories, relevés. Les morceaux de corps sont ici doublement retirés, puisqu'ils définissent des creux, des vides, et qu'ils s'emmurent au lieu de s'exposer comme restes sacralisés. Quant au visage d'argent repoussé, il n'exhibe ici que sa pure existence de plan ou de lame dans l'espace : il n'est le reliquaire de rien qui se cacherait derrière ; il n'est l'écran d'aucun mythe de la présence réelle ; il n'est le support d'aucun culte, d'aucun rituel. En quoi nous découvrons que la valeur d'aura ne tient peut-être pas si rigoureusement au paradigme cultuel dans lequel Walter Benjamin avait cru devoir la confiner. Nous sommes ici dans un espace de l'aura travaillé seulement — mais admirablement, tout est là — comme fable de la perte et comme fable du lieu pour gérer cette perte (6).

(...) Regardons enfin, de plus près, cet Autoportrait fascinant de plâtre et de cristal. Que nous donne-t-il à distinguer, si ce n'est un pur et simple effet — transposé dans ses traces — de couche picturale ? C'est bien une peinture, en effet, qui a fourni le support de cette empreinte : le chromatisme y a complètement disparu, et de la représentation ne reste qu'une fragile pellicule en lambeaux. Tout ce qui est relevable, tout ce qui a été méticuleusement moulé et restitué, c'est la géologie même de la matière picturale, ses crêtes, ses méplats ses nervures, ses reliefs irisés, comme les figures que ferait un sable agité par le vent. Mais, là, tout a été saisi dans l'opération fatalement horizontale du moulage (en quoi nous touchons du doigt la proximité structurelle de toute empreinte avec un acte de déposition), puis reverticalisé, érigé en tableau, en retable. Plus qu'effleurée, la peinture donne donc à Pascal Convert sa masse, son corps — mais privés de ce qui en elle faisait l'évidence et la vie, à savoir la pigmentation du pigment, la couleur.

On comprend alors ce qui, dans la peinture, peut à cette œuvre offrir son paradigme d'endeuillement. Car la géologie d'un autoportrait peint aura bien posé sa question généalogique comme celle d'une matière endeuillée de ses propres couleurs. La peinture offre à cette œuvre son paradigme d'endeuillement mais, dans le même temps, l'existence défective où elle se donne — ce livide bas-relief — pose très précisément la question d'une origine perdue, l'origine que toute une tradition occidentale aura voulu situer vers un objet indiciaire et non pigmentaire à quoi l'Autoportrait fait immédiatement penser, et qui s'intitulait lui-même comme la vera icona d'un visage de Commandeur mort... Mais je répète qu'ici, nul mythe de la présence réelle ne consolera qui que ce soit — et surtout pas l'artiste — d'une perte relevée parce qu'irrémédiable, sans remède possible, sans consolation. La Véronique de Rome a déserté son ancien cadre de cristal pour briller d'autres feux plus baroques (autres cadres, autres ors, autres pierres précieuses) dans l'énorme pilier de la basilique Saint-Pierre. L'Autoportrait de l'artiste, lui, ne nous regarde que depuis son entière disparition calcifiée. Sa cendre blanche qui devant nous, sertie dans le cristal, s'irise.

Georges Didi-Huberman, extrait de "La demeure, la souche".

1 - Hérodote, Enquête, III, 24, trad. A. Barguet, Paris, Gallimard, 1964, p. 228-229.

2 - Au sens où Walter Benjamin pouvait relever, dans l’aura, l’« unique apparition d’un lointain, si proche qu’elle puisse être ». W. Benjamin, « L’œuvre d’art à l’ère de sa reproductivité technique » (1936), trad. M. de Gandillac, L’Homme, le langage, la culture, Paris, Denoël-Gonthier, 1971, p. 147.

3 - Et c'est là un trait essentiel de nombreuses œuvres de Pascal Convert, par exemple l'Empreinte. Grille de fenêtre 1930, 1987, ou bien l'Empreinte. Bergère XIXe siècle, 1991.

4 - P. Convert, « Le motif autobiographique », art. cit., p. 4-5.

5 - Il est intéressant de se souvenir que, parmi les plus anciens travaux de Pascal Convert, l'exercice d'autoportrait occupait déjà une place importante — une place qui, contamment, cherchait son propre déplacement. Une vidéo de 1983, intitulée Saccage, se donnait ainsi comme une série d'« autoportraits dans des lieux » : mais le visage de l'artiste, en très gros plan, ne se dilatait que pour disparaître dans le blanc, par saccades visuelles qui jouaient déjà sur les inversions de valeurs chromatiques noir/blanc, positif/négatif.

6 - Cf. P. Convert, « Entretien avec Y.-M. Bernard », art. cit., p. 28 : « Il s'agit d'une appropriation mentale, comme si je me constituais une autobiographie aussi fausse et aussi vraie que celle de Henry Brulard-Stendhal, et qui m'a permis de me sortir de ma réalité d'individu pour rencontrer la figure, "le portrait de l'artiste" ».

/ Accueil /

Biographie / Oeuvres / Expositions / Films / Thématiques / Documents

Textes - articles / Editions / Liens - contact / Au hazard